Der dritte Fall für Gamache. Aus dem kanadischen Englisch von Andrea Stumpf und Gabriele Werbeck, Kampa Verlag 2020, 480 S., € 17,90

(Stand März 2021)

Es ist Ostern – auch in dem kleinen kanadischen Dorf Three Pines. Da sich im Gasthaus über die Feiertage ein „echtes“ Medium eingemietet hat, verabreden sich die Dorfbewohner zu einer Séance, und zwar – damit es noch gruseliger wird – in dem alten verlassenen Haus am Berg, in dem es spuken soll. Dass die allseits beliebte Madeleine Favreau sich wortwörtlich zu Tode erschrecken würde, war nicht geplant – oder doch? Irgendwer aus dem Dorf muss da ein Bisschen nachgeholfen haben. Inspector Armand Gamache kehrt für einen weiteren Fall nach Three Pines zurück und muss sich zudem vor Gespenstern aus seiner eigenen Vergangenheit in Acht nehmen.

Es ist Ostern – auch in dem kleinen kanadischen Dorf Three Pines. Da sich im Gasthaus über die Feiertage ein „echtes“ Medium eingemietet hat, verabreden sich die Dorfbewohner zu einer Séance, und zwar – damit es noch gruseliger wird – in dem alten verlassenen Haus am Berg, in dem es spuken soll. Dass die allseits beliebte Madeleine Favreau sich wortwörtlich zu Tode erschrecken würde, war nicht geplant – oder doch? Irgendwer aus dem Dorf muss da ein Bisschen nachgeholfen haben. Inspector Armand Gamache kehrt für einen weiteren Fall nach Three Pines zurück und muss sich zudem vor Gespenstern aus seiner eigenen Vergangenheit in Acht nehmen.

Die Krimiserie um den sympathische Inspektor besticht durch skurrile, raffinierte Fälle sowie liebenswert-verschrobene und individuell gestaltete Charaktere sowohl unter den Dorfbewohnern als auch in der Mannschaft der Sûreté du Québec. Fans von Fred Vargas und Michael Dibdin werden auch Louise Penny nicht mehr aus der Hand legen wollen. (Syme Sigmund)

Wie eine Vitaminspritze können uns bestimmte Bücher gerade in diesen anstrengenden Zeiten energetisch aufbauen. Das literarische Debüt Katzensprung des Lebenskünstlers und Schauspielers Uwe Preuss gehört eindeutig in diese Kategorie. Lapidar erzählt er in einzelnen komprimierten Geschichten vom Aufwachsen eines Nichtangepassten in der DDR. Vom draufgängerischen Liebesleben seines Opas und anderen unkonventionellen Familienangehörigen. Von sechs weltläufigen Kindheitsjahren in Brasilien. Von eigenen Amouren, genialen kleinen Tricksereien, die das Leben angenehmer gestalten. Von krassen Arbeitsplatzwechseln mit dem Ziel ohne Volksarmee zur Schauspielschule zu kommen. Von der Ausreise aus der DDR und tatsächlicher Wiedereinreise aus Jux und Dollerei. Hier erzählt einer, der viel erlebt hat, der die sich bietenden Gelegenheiten beim Schopfe nimmt und dabei eine wunderbar lakonische Gelassenheit pflegt, die sich auch in seiner sparsamen pointierten Sprache ausdrückt. Das macht einfach Spaß. (Stefanie Hetze)

Wie eine Vitaminspritze können uns bestimmte Bücher gerade in diesen anstrengenden Zeiten energetisch aufbauen. Das literarische Debüt Katzensprung des Lebenskünstlers und Schauspielers Uwe Preuss gehört eindeutig in diese Kategorie. Lapidar erzählt er in einzelnen komprimierten Geschichten vom Aufwachsen eines Nichtangepassten in der DDR. Vom draufgängerischen Liebesleben seines Opas und anderen unkonventionellen Familienangehörigen. Von sechs weltläufigen Kindheitsjahren in Brasilien. Von eigenen Amouren, genialen kleinen Tricksereien, die das Leben angenehmer gestalten. Von krassen Arbeitsplatzwechseln mit dem Ziel ohne Volksarmee zur Schauspielschule zu kommen. Von der Ausreise aus der DDR und tatsächlicher Wiedereinreise aus Jux und Dollerei. Hier erzählt einer, der viel erlebt hat, der die sich bietenden Gelegenheiten beim Schopfe nimmt und dabei eine wunderbar lakonische Gelassenheit pflegt, die sich auch in seiner sparsamen pointierten Sprache ausdrückt. Das macht einfach Spaß. (Stefanie Hetze) Dieses zwischen historischem Bericht und Roman changierende Buch berichtet davon, wie wirtschaftliche Interessen ein Land zerstören können. 1951 wurde in Guatemala Jacobo Árbenz mit großer Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Er setzte eine Landreform um, im Zuge derer die völlig verarmte indigene Bevölkerung Land zugesprochen bekam, das der Bananenkonzern Unitet Fruits (später Chiquita) brach liegen ließ. Zudem verlangte er vom Konzern Steuern und befürwortete die Gründung von Gewerkschaften. Mithilfe der CIA, welche die dreiste Lüge verbreitete, der Kommunismus habe in dem lateinamerikanischen Land einen Fuß in der Tür der USA, wurde Árbenz 1954 gestürzt und ein Militärregime beherrschte jahrzehntelang das Land, machte die Reform rückgängig und war für zahllose Morde, Entführungen und Folter verantwortlich. Vargas Llosa erzählt diese „Harten Jahr“, die Intrigen, welche zum Fall des demokratisch gewählten Präsidenten sowie zur Ermordung des zu „schwachen“ ersten Diktators führten, in spannungsvollen, kurzen Kapiteln, jeweils aus der Sicht der verschiedenen Akteure. Ein fast journalistischer Politthriller und ein Muss für alle, die sich für lateinamerikanische Geschichte interessieren. (Syme Sigmund)

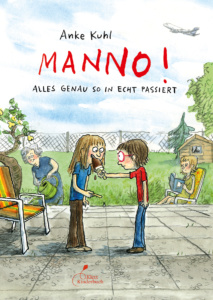

Dieses zwischen historischem Bericht und Roman changierende Buch berichtet davon, wie wirtschaftliche Interessen ein Land zerstören können. 1951 wurde in Guatemala Jacobo Árbenz mit großer Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Er setzte eine Landreform um, im Zuge derer die völlig verarmte indigene Bevölkerung Land zugesprochen bekam, das der Bananenkonzern Unitet Fruits (später Chiquita) brach liegen ließ. Zudem verlangte er vom Konzern Steuern und befürwortete die Gründung von Gewerkschaften. Mithilfe der CIA, welche die dreiste Lüge verbreitete, der Kommunismus habe in dem lateinamerikanischen Land einen Fuß in der Tür der USA, wurde Árbenz 1954 gestürzt und ein Militärregime beherrschte jahrzehntelang das Land, machte die Reform rückgängig und war für zahllose Morde, Entführungen und Folter verantwortlich. Vargas Llosa erzählt diese „Harten Jahr“, die Intrigen, welche zum Fall des demokratisch gewählten Präsidenten sowie zur Ermordung des zu „schwachen“ ersten Diktators führten, in spannungsvollen, kurzen Kapiteln, jeweils aus der Sicht der verschiedenen Akteure. Ein fast journalistischer Politthriller und ein Muss für alle, die sich für lateinamerikanische Geschichte interessieren. (Syme Sigmund)  Anke Kuhls Illustrationen verleihen vielen Kinderbüchern anderer Autor*innen Witz, Doppelbödigkeit und Glanz. Mit ihren Kindheitserinnerungen Manno!, 18 Geschichten aus ihrem Schwestern- und Familienleben Ende der Siebzigerjahre, ist sie Autorin, Illustratorin und Grafikerin in einer Person und hat einen funkelnden komischen detailgenauen Comicband geschaffen: Übers Kindsein, Spielen, Streiten, über das Hin und Her von Gefühlen, Katastrophen und Glück, über Freundschaft, Alltag und die Lust zu lachen und herumzualbern. Gnadenlos genau schaut Anke Kuhl auf die Abgründe und Freuden des familiären Alltagslebens. Es macht riesigen Spaß, ihre Geschichten und Bilder immer wieder anzusehen, mit den eigenen Erlebnissen zu vergleichen, sich von ihrem Witz anstecken zu lassen. Schlichtergreifend ein ganz großer Wurf und für alle! (Stefanie Hetze)

Anke Kuhls Illustrationen verleihen vielen Kinderbüchern anderer Autor*innen Witz, Doppelbödigkeit und Glanz. Mit ihren Kindheitserinnerungen Manno!, 18 Geschichten aus ihrem Schwestern- und Familienleben Ende der Siebzigerjahre, ist sie Autorin, Illustratorin und Grafikerin in einer Person und hat einen funkelnden komischen detailgenauen Comicband geschaffen: Übers Kindsein, Spielen, Streiten, über das Hin und Her von Gefühlen, Katastrophen und Glück, über Freundschaft, Alltag und die Lust zu lachen und herumzualbern. Gnadenlos genau schaut Anke Kuhl auf die Abgründe und Freuden des familiären Alltagslebens. Es macht riesigen Spaß, ihre Geschichten und Bilder immer wieder anzusehen, mit den eigenen Erlebnissen zu vergleichen, sich von ihrem Witz anstecken zu lassen. Schlichtergreifend ein ganz großer Wurf und für alle! (Stefanie Hetze)  Diese Sammlung enthält vierzehn Kurzgeschichten, die in Zeitschriften wie der »Paris Review« und dem »New Yorker« veröffentlichen wurden. Ein roter Faden verbindet sie: Alle Figuren möchten besser sein – symbolisch ist der Titel der ersten Geschichte, Ich bessere mich, in der ein Lehrer Beweise fälscht, sich in den Schultoiletten übergibt und Drogen nimmt. Die nächste handelt von dem distinguierten, mysteriösen Mr. Wu, der von dem pervertierten Besitzer einer Spielhalle besessen ist. Es folgen die Frau, die in Ferienhäusern wohnt, um sich mit billigen Drogen zu betäuben, der faule Junge, der nach Los Angeles zieht, um seinen Traum, Schauspieler zu werden, zu verwirklichen, das Mädchen, das sich für die Lippen seiner Vulva schämt, weil sie sie für zu groß hält.

Diese Sammlung enthält vierzehn Kurzgeschichten, die in Zeitschriften wie der »Paris Review« und dem »New Yorker« veröffentlichen wurden. Ein roter Faden verbindet sie: Alle Figuren möchten besser sein – symbolisch ist der Titel der ersten Geschichte, Ich bessere mich, in der ein Lehrer Beweise fälscht, sich in den Schultoiletten übergibt und Drogen nimmt. Die nächste handelt von dem distinguierten, mysteriösen Mr. Wu, der von dem pervertierten Besitzer einer Spielhalle besessen ist. Es folgen die Frau, die in Ferienhäusern wohnt, um sich mit billigen Drogen zu betäuben, der faule Junge, der nach Los Angeles zieht, um seinen Traum, Schauspieler zu werden, zu verwirklichen, das Mädchen, das sich für die Lippen seiner Vulva schämt, weil sie sie für zu groß hält. Scheinbar jagt ein Klischee das nächste: Eine junge mittellose attraktive Frau fährt mit einem älteren erfolgreichen wohlhabenden Mann in seinem Schlitten für ein paar Wochen nach Südfrankreich. Er lädt sie in Luxushotels ein, geht in Nizza mit ihr ins Casino, trifft als „Mann von Welt“ seine Entourage und schöne Frauen. Sie hatte sich diese Auszeit auch aus dem immer finsterer werdenden Deutschland, es sind die beginnenden Dreißigerjahre, ganz anders vorgestellt, von einem einfachen Häuschen zu zweit geträumt. Sie leidet, sein Egoismus kann ihre Liebe zu ihm jedoch nicht erschüttern und so macht sie einen entscheidenden Schritt, der diesen Roman auch für heutige Leser*innen sehr anziehend macht. Obwohl es ihr schwerfällt, verlässt sie ihn, sucht sich neue Menschen und ihr eigenes Traumhäuschen im Weinberg nah am Meer. Das alles entfaltet natürlich auch bei ihm eine starke Zugkraft . . .

Scheinbar jagt ein Klischee das nächste: Eine junge mittellose attraktive Frau fährt mit einem älteren erfolgreichen wohlhabenden Mann in seinem Schlitten für ein paar Wochen nach Südfrankreich. Er lädt sie in Luxushotels ein, geht in Nizza mit ihr ins Casino, trifft als „Mann von Welt“ seine Entourage und schöne Frauen. Sie hatte sich diese Auszeit auch aus dem immer finsterer werdenden Deutschland, es sind die beginnenden Dreißigerjahre, ganz anders vorgestellt, von einem einfachen Häuschen zu zweit geträumt. Sie leidet, sein Egoismus kann ihre Liebe zu ihm jedoch nicht erschüttern und so macht sie einen entscheidenden Schritt, der diesen Roman auch für heutige Leser*innen sehr anziehend macht. Obwohl es ihr schwerfällt, verlässt sie ihn, sucht sich neue Menschen und ihr eigenes Traumhäuschen im Weinberg nah am Meer. Das alles entfaltet natürlich auch bei ihm eine starke Zugkraft . . . Der Aal. Dabei denken die meisten an glipschig-schlangenartige Wesen, im Schlamm versteckt. Dass dieses Tier zum Objekt größter Faszination werden kann, ist mit diesem Buch garantiert. Svensson erzählt so lebendig von den lange Zeit vergeblichen Versuchen, das Geheimnis um seine Herkunft und Fortpflanzung zu lüften (die bei Aristoteles begannen und über Freud bis weit ins 20. Jahrhundert andauerten), von den vier Lebensphasen dieses Fisches, der in der fernen Sargassosee schlüpft, seinen Weg in unsere Gewässer findet und irgendwann an seinen Ursprungsort zurückkehrt, um zu laichen und zu sterben, von den Legenden und Mythen, die sich um ihn ranken sowie von den Erinnerungen an seinen Vater, der leidenschaftlicher Aalangler war, und der ihn als Kind zum Aalfischen an den nahegelegenen Fluss mitnahm, dass man aus dem Staunen nicht heraus kommt. Eine gelungene, sowohl unterhaltsame als auch interessante Mischung aus Memoir- und Sachbuch. (Syme Sigmund)

Der Aal. Dabei denken die meisten an glipschig-schlangenartige Wesen, im Schlamm versteckt. Dass dieses Tier zum Objekt größter Faszination werden kann, ist mit diesem Buch garantiert. Svensson erzählt so lebendig von den lange Zeit vergeblichen Versuchen, das Geheimnis um seine Herkunft und Fortpflanzung zu lüften (die bei Aristoteles begannen und über Freud bis weit ins 20. Jahrhundert andauerten), von den vier Lebensphasen dieses Fisches, der in der fernen Sargassosee schlüpft, seinen Weg in unsere Gewässer findet und irgendwann an seinen Ursprungsort zurückkehrt, um zu laichen und zu sterben, von den Legenden und Mythen, die sich um ihn ranken sowie von den Erinnerungen an seinen Vater, der leidenschaftlicher Aalangler war, und der ihn als Kind zum Aalfischen an den nahegelegenen Fluss mitnahm, dass man aus dem Staunen nicht heraus kommt. Eine gelungene, sowohl unterhaltsame als auch interessante Mischung aus Memoir- und Sachbuch. (Syme Sigmund)  Nel suo „secondo debutto“, successivo alla pubblicazione di tre magnifici libri per bambini, Marta ritrova suo padre. Leonardo Barone è morto nel 2011 e sua figlia sente di non averlo mai conosciuto fino in fondo. È stato un padre distante e un po’ freddo, molti episodi della sua vita non le sono mai stati raccontati. All’improvviso Marta trova alcuni documenti, che la portano a scoprire l’esistenza di un processo per lotta armata. Il viaggio comincia: l’autrice risale agli anni 70, si interessa agli “anni di piombo”, intervista vecchie conoscenze del papà, a Roma, a Torino. Lentamente si forma un’immagine nuova. Barone ha scritto un romanzo di formazione intenso e commovente, spingendosi molto oltre il tema della relazione padre-figlia sullo scenario della storia italiana del Novecento. In ogni capitolo si trovano raffinate riflessioni: riguardo alla costruzione del libro stesso, alla distinzione fra opera e autore, alla discrepanza fra testimonianza e verità, fra letteratura e realtà. Una vera perla per traduttori dall’italiano! (Giulia Silvestri)

Nel suo „secondo debutto“, successivo alla pubblicazione di tre magnifici libri per bambini, Marta ritrova suo padre. Leonardo Barone è morto nel 2011 e sua figlia sente di non averlo mai conosciuto fino in fondo. È stato un padre distante e un po’ freddo, molti episodi della sua vita non le sono mai stati raccontati. All’improvviso Marta trova alcuni documenti, che la portano a scoprire l’esistenza di un processo per lotta armata. Il viaggio comincia: l’autrice risale agli anni 70, si interessa agli “anni di piombo”, intervista vecchie conoscenze del papà, a Roma, a Torino. Lentamente si forma un’immagine nuova. Barone ha scritto un romanzo di formazione intenso e commovente, spingendosi molto oltre il tema della relazione padre-figlia sullo scenario della storia italiana del Novecento. In ogni capitolo si trovano raffinate riflessioni: riguardo alla costruzione del libro stesso, alla distinzione fra opera e autore, alla discrepanza fra testimonianza e verità, fra letteratura e realtà. Una vera perla per traduttori dall’italiano! (Giulia Silvestri) Im Übergang vom bäuerlich geprägten Leben zur Industriegesellschaft sind die Geschichten aus der Region Himmerland im nördlichen Dänemark zeitlich angesiedelt. Menschen, die ihrer einfachen und harten Arbeit in der Landwirtschaft nachgehen, ohne die Frage nach Sinn oder Gerechtigkeit ihres Daseins zu stellen, werden in den sehr unterschiedlichen und doch auch wieder den gleichen Motiven nachspürenden Erzählungen dargestellt. Alles ist hinreichend begründet durch den christlichen Glauben und die überlieferten Verhältnisse. Jensen lenkt den Blick auf den einzelnen Menschen. Da ist der „stille Mogens“, der, seinen Mitmenschen gleich, das Sprechen für weitgehend überflüssig hält. Als er sich in ein junges Mädchen verliebt, stürzt ihn seine Sprachlosigkeit erst in Hilflosigkeit, dann in Missbrauch und Brandstiftung, um am Ende zum Retter und Helden zu werden, der vierzig Jahre glücklich verheiratet sein wird. Die Geschichte um „Andreas Olufsen“ beschreibt das genaue Gegenteil. Der Mann, der aus der dörflichen Enge ausbricht, die Welt bereist, um, zurückgekehrt, Lebensfreude und Genuss ins Dorf zu bringen. Die Abneigung der Mitmenschen ihm und seiner Lebensfreude gegenüber treibt ihn tief in religiöse Zweifel, die er durch Gründung einer Sekte überwindet. Unglücklich und verspottet stirbt er einsam.

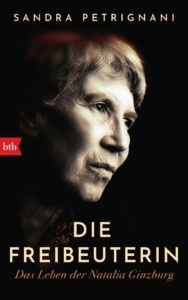

Im Übergang vom bäuerlich geprägten Leben zur Industriegesellschaft sind die Geschichten aus der Region Himmerland im nördlichen Dänemark zeitlich angesiedelt. Menschen, die ihrer einfachen und harten Arbeit in der Landwirtschaft nachgehen, ohne die Frage nach Sinn oder Gerechtigkeit ihres Daseins zu stellen, werden in den sehr unterschiedlichen und doch auch wieder den gleichen Motiven nachspürenden Erzählungen dargestellt. Alles ist hinreichend begründet durch den christlichen Glauben und die überlieferten Verhältnisse. Jensen lenkt den Blick auf den einzelnen Menschen. Da ist der „stille Mogens“, der, seinen Mitmenschen gleich, das Sprechen für weitgehend überflüssig hält. Als er sich in ein junges Mädchen verliebt, stürzt ihn seine Sprachlosigkeit erst in Hilflosigkeit, dann in Missbrauch und Brandstiftung, um am Ende zum Retter und Helden zu werden, der vierzig Jahre glücklich verheiratet sein wird. Die Geschichte um „Andreas Olufsen“ beschreibt das genaue Gegenteil. Der Mann, der aus der dörflichen Enge ausbricht, die Welt bereist, um, zurückgekehrt, Lebensfreude und Genuss ins Dorf zu bringen. Die Abneigung der Mitmenschen ihm und seiner Lebensfreude gegenüber treibt ihn tief in religiöse Zweifel, die er durch Gründung einer Sekte überwindet. Unglücklich und verspottet stirbt er einsam. Die Schriftstellerin Natalia Ginzburg ist die bedeutendste Minimalistin der italienischen Literatur. In ihren Romanen, Erzählungen und Texten ist jedes Wort mit Bedacht gesetzt, erbarmungslos, aber gleichzeitig mit viel Ironie enthüllt sie menschliche Schwächen, die Verstrickungen in Familien, die Abgründe zwischen Frau und Mann. Ihre Bücher sind moderne Klassiker der Weltliteratur, Inspiration gerade für Autorinnen weltweit.

Die Schriftstellerin Natalia Ginzburg ist die bedeutendste Minimalistin der italienischen Literatur. In ihren Romanen, Erzählungen und Texten ist jedes Wort mit Bedacht gesetzt, erbarmungslos, aber gleichzeitig mit viel Ironie enthüllt sie menschliche Schwächen, die Verstrickungen in Familien, die Abgründe zwischen Frau und Mann. Ihre Bücher sind moderne Klassiker der Weltliteratur, Inspiration gerade für Autorinnen weltweit.