Verlag Galiani Berlin 2018, 592 S., € 25,-, Kiwi TB € 14,-

(Stand März 2021)

Man schreibt das Jahr 1817, die 20-jährige Nette lebt als behütetes Freifräulein inmitten einer großen Familie. Ihre schwache Gesundheit und ihre extreme Kurzsichtigkeit hindern sie nicht daran, ihren äußerst scharfsinnigen und regen Geist anzuwenden. Gedichte schreibt sie und sie interessiert sich für Geologie, hat immer einen Hammer dabei. In ihrer Familie gilt sie als einer Dame unangemessen vorlaut und scharfzüngig. Als sie sich in den bürgerlichen Straube verliebt, der als einziger ihr Genie erkennt, kommt es zum Eklat und zur innerfamiliären Verschwörung. Nette ist die Dichterin Annette von Droste Hülshoff. Karen Duve hat akribisch recherchiert und auf der Basis historischer Fakten einen höchst lebendigen, unterhaltsamen und gleichzeitig äußerst interessanten Roman geschrieben. Selten sind einem historische Persönlichkeiten und Ereignisse, ja das Portrait einer ganzen Epoche – unter anderem die Gebrüder Grimm, die damaligen nationaldeutsch-romantischen Göttinger Studentenkreise oder auch Heinrich Heine – so frisch, so aktuell und gleichzeitig so fundiert präsentiert worden wie hier. (Syme Sigmund)

Man schreibt das Jahr 1817, die 20-jährige Nette lebt als behütetes Freifräulein inmitten einer großen Familie. Ihre schwache Gesundheit und ihre extreme Kurzsichtigkeit hindern sie nicht daran, ihren äußerst scharfsinnigen und regen Geist anzuwenden. Gedichte schreibt sie und sie interessiert sich für Geologie, hat immer einen Hammer dabei. In ihrer Familie gilt sie als einer Dame unangemessen vorlaut und scharfzüngig. Als sie sich in den bürgerlichen Straube verliebt, der als einziger ihr Genie erkennt, kommt es zum Eklat und zur innerfamiliären Verschwörung. Nette ist die Dichterin Annette von Droste Hülshoff. Karen Duve hat akribisch recherchiert und auf der Basis historischer Fakten einen höchst lebendigen, unterhaltsamen und gleichzeitig äußerst interessanten Roman geschrieben. Selten sind einem historische Persönlichkeiten und Ereignisse, ja das Portrait einer ganzen Epoche – unter anderem die Gebrüder Grimm, die damaligen nationaldeutsch-romantischen Göttinger Studentenkreise oder auch Heinrich Heine – so frisch, so aktuell und gleichzeitig so fundiert präsentiert worden wie hier. (Syme Sigmund)

Paris der zwanziger Jahre bei Nacht. Der Ich-Erzähler ist als Taxifahrer unterwegs, fährt durch die verlassenen Straßen, wartet vor Bars, sitzt in Cafés und beobachtet – Prostituierte und Zuhälter, Clochards und Alkoholiker, Kriminelle und andere entwurzelte russische Emigranten wie er selbst. Mit feiner Beobachtungsgabe, ohne zu verurteilen und mit viel psychologischem Gespür beschreibt Gasdanow – der selbst viele Jahre in Paris als Nachtchauffeur gearbeitet hat – die Menschen, in der ihm „fremden Stadt in einem fremden Land“. Nach und nach treten einzelne Figuren hervor – Platon, der philosophierende Alkoholiker oder Raldy, die alte, nun völlig verarmte Edelprostituierte, deren ehemaliger Glanz nur noch in ihren Augen zu erahnen ist. Gasdanow begleitet sie voller Respekt und lauscht ihren Geschichten. Der Leser taucht ein in den Strudel der mal absurden, mal tragischen und berührenden Schicksale, sie vermischen sich zu einem Reigen, dessen Zauber man sich – auch aufgrund der virtuosen Sprachmacht des Autors – nicht entziehen kann. Ein literarisches Meisterwerk! (Syme Sigmund)

Paris der zwanziger Jahre bei Nacht. Der Ich-Erzähler ist als Taxifahrer unterwegs, fährt durch die verlassenen Straßen, wartet vor Bars, sitzt in Cafés und beobachtet – Prostituierte und Zuhälter, Clochards und Alkoholiker, Kriminelle und andere entwurzelte russische Emigranten wie er selbst. Mit feiner Beobachtungsgabe, ohne zu verurteilen und mit viel psychologischem Gespür beschreibt Gasdanow – der selbst viele Jahre in Paris als Nachtchauffeur gearbeitet hat – die Menschen, in der ihm „fremden Stadt in einem fremden Land“. Nach und nach treten einzelne Figuren hervor – Platon, der philosophierende Alkoholiker oder Raldy, die alte, nun völlig verarmte Edelprostituierte, deren ehemaliger Glanz nur noch in ihren Augen zu erahnen ist. Gasdanow begleitet sie voller Respekt und lauscht ihren Geschichten. Der Leser taucht ein in den Strudel der mal absurden, mal tragischen und berührenden Schicksale, sie vermischen sich zu einem Reigen, dessen Zauber man sich – auch aufgrund der virtuosen Sprachmacht des Autors – nicht entziehen kann. Ein literarisches Meisterwerk! (Syme Sigmund)  Erstmals nach über 20 Jahren und dem beinahe ebenso lang verdrängten Tod seiner Mutter kehrt Alain Mabanckou in sein Heimatland zurück. Gleich auf den ersten Seiten seiner Memoiren schreibt er sich das schwierige komplexe Verhältnis zu seiner Mutter von der Seele, einer erst alleinerziehenden und später verheirateten Marktfrau, der eine Cousine Schlimmstes prophezeit hatte.

Erstmals nach über 20 Jahren und dem beinahe ebenso lang verdrängten Tod seiner Mutter kehrt Alain Mabanckou in sein Heimatland zurück. Gleich auf den ersten Seiten seiner Memoiren schreibt er sich das schwierige komplexe Verhältnis zu seiner Mutter von der Seele, einer erst alleinerziehenden und später verheirateten Marktfrau, der eine Cousine Schlimmstes prophezeit hatte. Ein besonderer Fall: Eine Autorin, die eine familiäre Herkunftssprache hat, aber in ihrer zweiten Sprache überaus erfolgreich schreibt, verliebt sich wie in einem Blitzschlag in eine dritte. Dies war der bengalisch-amerikanischen Schriftstellerin Jhumpa Lahiri während einer Italienreise geschehen. Zurück in den USA lernte sie Italienisch, versuchte, immer tiefer darin einzutauchen, was in der amerikanischen Umgebung natürlichen Grenzen gesetzt war. Ihre Leidenschaft treibt sie und ihre Familie nach Italien, wo sie begeistert weiterlernt und liest und spricht und anfängt, auf Italienisch über ihre Passion für die neue Sprache zu schreiben. Immer wieder stößt sie an ihre Grenzen, wird zudem von Italienern auf Englisch angesprochen, während ihr Mann, der nur radebricht wegen seines Aussehens für einen Italiener gehalten wird!

Ein besonderer Fall: Eine Autorin, die eine familiäre Herkunftssprache hat, aber in ihrer zweiten Sprache überaus erfolgreich schreibt, verliebt sich wie in einem Blitzschlag in eine dritte. Dies war der bengalisch-amerikanischen Schriftstellerin Jhumpa Lahiri während einer Italienreise geschehen. Zurück in den USA lernte sie Italienisch, versuchte, immer tiefer darin einzutauchen, was in der amerikanischen Umgebung natürlichen Grenzen gesetzt war. Ihre Leidenschaft treibt sie und ihre Familie nach Italien, wo sie begeistert weiterlernt und liest und spricht und anfängt, auf Italienisch über ihre Passion für die neue Sprache zu schreiben. Immer wieder stößt sie an ihre Grenzen, wird zudem von Italienern auf Englisch angesprochen, während ihr Mann, der nur radebricht wegen seines Aussehens für einen Italiener gehalten wird! Viele der 100 so genannten Gutenachtgeschichten beginnen mit der Erzählformel „Es war einmal ein Mädchen …“, und doch beschreiben sie die tatsächlichen Lebensgeschichten von beeindruckenden Frauen aus der ganzen Welt, von der Antike bis heute. Den biographischen Skizzen aus der Feder der beiden Autorinnen sind umwerfend schöne, Porträts zur Seite gestellt. Viele der Forscherinnen, Künstlerinnen, Sportlerinnen und Aktivistinnen mussten ihren Weg hart erkämpfen, manche waren oder sind schon zu Lebzeiten weltberühmt. Ein fantastisches Mut-Mach-Frauentableau durch alle Epochen! (Jana Kühn)

Viele der 100 so genannten Gutenachtgeschichten beginnen mit der Erzählformel „Es war einmal ein Mädchen …“, und doch beschreiben sie die tatsächlichen Lebensgeschichten von beeindruckenden Frauen aus der ganzen Welt, von der Antike bis heute. Den biographischen Skizzen aus der Feder der beiden Autorinnen sind umwerfend schöne, Porträts zur Seite gestellt. Viele der Forscherinnen, Künstlerinnen, Sportlerinnen und Aktivistinnen mussten ihren Weg hart erkämpfen, manche waren oder sind schon zu Lebzeiten weltberühmt. Ein fantastisches Mut-Mach-Frauentableau durch alle Epochen! (Jana Kühn)  Erst im Alter von 17 lernt die Autorin ihren Großvater Robert Heber-Percy kennen, der, blendend aussehend, als junger Filou und Hedonist Furore machte und Lebensgefährte des deutlich älteren gebildeten Ästheten Lord Berners wurde. Was dann mit den beiden, ihrem Landsitz, ihren Bohème- und Upperclass-Freunden (wie Nancy Mitford, Gertrude Stein, Igor Strawinsky, Evelyn Waugh) passiert und wie die Großmutter der Autorin ins Spiel kommt, liest sich wie großes Kino und wird angereichert durch phantastisches Bildmaterial. Eine umwerfend dekadente Familien- und Gesellschaftsgeschichte. (Stefanie Hetze)

Erst im Alter von 17 lernt die Autorin ihren Großvater Robert Heber-Percy kennen, der, blendend aussehend, als junger Filou und Hedonist Furore machte und Lebensgefährte des deutlich älteren gebildeten Ästheten Lord Berners wurde. Was dann mit den beiden, ihrem Landsitz, ihren Bohème- und Upperclass-Freunden (wie Nancy Mitford, Gertrude Stein, Igor Strawinsky, Evelyn Waugh) passiert und wie die Großmutter der Autorin ins Spiel kommt, liest sich wie großes Kino und wird angereichert durch phantastisches Bildmaterial. Eine umwerfend dekadente Familien- und Gesellschaftsgeschichte. (Stefanie Hetze) Was für ein Buch! Die leidenschaftliche Pädagogin, Leiterin des Marburger Kindheitsmuseums und Sammlerin deutsch-jüdischer Kinderbücher teilt in diesem dicken Hausbuch ihren reichen Erfahrungs- und Wissensschatz. Ganz große Themen wie Ich, Scham oder Lügen kombiniert sie mit scheinbar Nebensächlichem wie Karussell, Murmeln oder Gang und fächert so den unendlichen Kosmos Kindheit zum Immerwiederlesen und Anregenlassen auf. (Stefanie Hetze)

Was für ein Buch! Die leidenschaftliche Pädagogin, Leiterin des Marburger Kindheitsmuseums und Sammlerin deutsch-jüdischer Kinderbücher teilt in diesem dicken Hausbuch ihren reichen Erfahrungs- und Wissensschatz. Ganz große Themen wie Ich, Scham oder Lügen kombiniert sie mit scheinbar Nebensächlichem wie Karussell, Murmeln oder Gang und fächert so den unendlichen Kosmos Kindheit zum Immerwiederlesen und Anregenlassen auf. (Stefanie Hetze) Ein sehr persönliches Buch und auch wieder nicht. Jahrelang ließ Ljudmila Ulitzkaja die Liebes- und Ehebriefe ihrer Großeltern ungelesen in einer Mappe, scheute sie sich, den Geheimnissen ihrer Familie ins Auge zu sehen. Als sie sich endlich überwand und die jahrzehntelange Korrespondenz las, die von inniger Liebe, großem Zerwürfnis und kleinen familiären Ereignissen in wuchtigen Zeiten von Revolution und Totalitarismus zeugt, war die Idee zu ihrem Roman geboren.

Ein sehr persönliches Buch und auch wieder nicht. Jahrelang ließ Ljudmila Ulitzkaja die Liebes- und Ehebriefe ihrer Großeltern ungelesen in einer Mappe, scheute sie sich, den Geheimnissen ihrer Familie ins Auge zu sehen. Als sie sich endlich überwand und die jahrzehntelange Korrespondenz las, die von inniger Liebe, großem Zerwürfnis und kleinen familiären Ereignissen in wuchtigen Zeiten von Revolution und Totalitarismus zeugt, war die Idee zu ihrem Roman geboren.

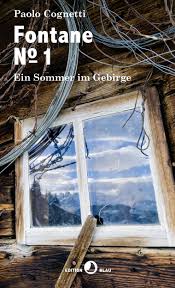

Um eine Schaffens- und Lebenskrise in Mailand hinter sich zu lassen, mietet sich der dreißigjährige Autor Paolo Cognetti Ende April in einer einsamen Berghütte in 2000 Metern Höhe ein, in der er fernab der Zivilisation einen ganzen langen Sommer allein verbringen will. Im Gepäck hat er Bücher anderer weltverdrossener Autoren und die Hoffnung, selbst wieder schreiben zu können. Als Stadtmensch, zu dessen glücklichster Erinnerung Kindheits- und Jugendsommer im Gebirge gehören, möchte er das Freiheitsgefühl von früher wiederfinden. Doch steht er sich erst einmal selbst im Weg, tun Schnee, Kälte, Nebel, die Höhe ihr übriges. Ganz langsam akklimatisiert er sich, erkundet er die Umgebung und lernt er Hirten kennen, mit denen er sich auf eine vorsichtige schöne Weise anfreundet. Und zum Glück kehrt auch Cognettis verlorengeglaubte feine Sprache zurück. (Stefanie Hetze)

Um eine Schaffens- und Lebenskrise in Mailand hinter sich zu lassen, mietet sich der dreißigjährige Autor Paolo Cognetti Ende April in einer einsamen Berghütte in 2000 Metern Höhe ein, in der er fernab der Zivilisation einen ganzen langen Sommer allein verbringen will. Im Gepäck hat er Bücher anderer weltverdrossener Autoren und die Hoffnung, selbst wieder schreiben zu können. Als Stadtmensch, zu dessen glücklichster Erinnerung Kindheits- und Jugendsommer im Gebirge gehören, möchte er das Freiheitsgefühl von früher wiederfinden. Doch steht er sich erst einmal selbst im Weg, tun Schnee, Kälte, Nebel, die Höhe ihr übriges. Ganz langsam akklimatisiert er sich, erkundet er die Umgebung und lernt er Hirten kennen, mit denen er sich auf eine vorsichtige schöne Weise anfreundet. Und zum Glück kehrt auch Cognettis verlorengeglaubte feine Sprache zurück. (Stefanie Hetze)