Suhrkamp Verlag 2021, 144 S., € 20,-

(Stand Juli 2021)

Ulrike Edschmid schreibt von dem, was sie selbst kennt, ohne sich um sich selbst zu drehen. Im linkspolitisch bewegten London der frühen Siebzigerjahre, die geprägt waren von Hausbesetzungen, IRA-Anschlägen und Kämpfen gegen rabiate Gerichtsurteile, in das sie, die Erzählerin, „wie vom Regen in die Traufe“ aus Berlin gekommen war, legt sich im Abbruchhaus voller Aktivist:innen ein Mann in ihr Bett. Schnell wird dieser ihr Geliebter, doch umso weniger beginnt jetzt ein klassischer Liebes- oder Beziehungsroman.

Ulrike Edschmid schreibt von dem, was sie selbst kennt, ohne sich um sich selbst zu drehen. Im linkspolitisch bewegten London der frühen Siebzigerjahre, die geprägt waren von Hausbesetzungen, IRA-Anschlägen und Kämpfen gegen rabiate Gerichtsurteile, in das sie, die Erzählerin, „wie vom Regen in die Traufe“ aus Berlin gekommen war, legt sich im Abbruchhaus voller Aktivist:innen ein Mann in ihr Bett. Schnell wird dieser ihr Geliebter, doch umso weniger beginnt jetzt ein klassischer Liebes- oder Beziehungsroman.

Edschmid, die Virtuosin des Verdichtens, legt mit der Geschichte dieses Mannes, den sie namenlos als „den Engländer“ bezeichnet und der nach gemeinsamer Zeit in Deutschland ein lebenslanger Freund wird, stattdessen Spuren, die weit in historische und soziale Zusammenhänge führen. Er identifiziert sich als Arbeitersohn, ist aber auch Jude, was viele Leerstellen für ihn enthält, bis sich die Ereignisse in seiner ihm unbekannten Familie überschlagen und sich tiefe Abgründe offenbaren, die sein weiteres Schicksal prägen werden. Angenehm nüchtern, in prägnant kurzen Sätzen wird das Drama eines Lebens erzählt, tun sich weitreichende Fragen zur Bedeutung von Herkunft, Familie, Klasse und Brüchen im Leben auf, die sehr berühren und lange nachhallen. (Stefanie Hetze) Leseprobe

Mit acht Jahren kam Dmitrij Kapitelman mit seiner Familie nach Deutschland. Mittlerweile 25-jährig beschließt er, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, doch dafür braucht er eine „Apostille seiner Geburtsurkunde“, ein Dokument, das er nur in Kiew bekommen kann.

Mit acht Jahren kam Dmitrij Kapitelman mit seiner Familie nach Deutschland. Mittlerweile 25-jährig beschließt er, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, doch dafür braucht er eine „Apostille seiner Geburtsurkunde“, ein Dokument, das er nur in Kiew bekommen kann. Claudia Durastanti erzählt in ihrem Buch „Die Fremde“, das es in Italien auf die Shortlist für den wichtigen „Premio Strega“ geschafft hat, ihre eigene Familiengeschichte. Die Eltern – beide gehörlos – reagieren auf ihre Einschränkung nicht mit Anpassung, sondern mit Rebellion. Die Mutter lebt vorübergehend als Ausreißerin auf den Straßen Roms, der Vater pfeift auf gesellschaftliche Normen. Claudia wird in Brooklyn geboren, wohin die Eltern zeitweilig auswandern, und kehrt nach deren Trennung mit Mutter und Bruder nach Italien, in ein kleines Dorf der Basilikata, zurück. Immer ist sie, sind sie „anders“, fällt die Mutter als laut und unkonventionell auf. Das Mädchen muss sich die von den Eltern nicht vermittelten Sprachen – erst Englisch, dann Italienisch – selbst aneignen und ihren Weg, der sie schließlich nach Rom und London führt, selbst finden. Doch das „Sichfremdfühlen“ bleibt ihr ständiger Begleiter.

Claudia Durastanti erzählt in ihrem Buch „Die Fremde“, das es in Italien auf die Shortlist für den wichtigen „Premio Strega“ geschafft hat, ihre eigene Familiengeschichte. Die Eltern – beide gehörlos – reagieren auf ihre Einschränkung nicht mit Anpassung, sondern mit Rebellion. Die Mutter lebt vorübergehend als Ausreißerin auf den Straßen Roms, der Vater pfeift auf gesellschaftliche Normen. Claudia wird in Brooklyn geboren, wohin die Eltern zeitweilig auswandern, und kehrt nach deren Trennung mit Mutter und Bruder nach Italien, in ein kleines Dorf der Basilikata, zurück. Immer ist sie, sind sie „anders“, fällt die Mutter als laut und unkonventionell auf. Das Mädchen muss sich die von den Eltern nicht vermittelten Sprachen – erst Englisch, dann Italienisch – selbst aneignen und ihren Weg, der sie schließlich nach Rom und London führt, selbst finden. Doch das „Sichfremdfühlen“ bleibt ihr ständiger Begleiter. Kopenhagen in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Tove Ditlevsen wächst in ärmlichen Verhältnissen im Arbeiterviertel Vesterbro auf. Der Vater, von Beruf Heizer und überzeugter Sozialist, wird früh arbeitslos, die Mutter ist gefühlskalt, dem Mädchen oft ein Rätsel. In der Schule und im Hof gilt das sensible, scheue Kind, das früh das Lesen entdeckt und heimlich Gedichte schreibt, als seltsam. Schonungslos, in einer konzentrierten nüchternen Prosa, beschreibt die Autorin ihre als nicht glücklich und bedrückend empfundene Kindheit in einem Umfeld, das für Mädchen Bildung nicht als notwendig ansah, und öffnet gleichzeitig den Blick, in eine Welt, die noch nicht lange vergangen ist und doch nicht mehr in dieser Form besteht. Toves Kindheit endet mit 14 Jahren. Das Gymnasium wird ihr von den Eltern verwehrt, sie muss ihre erste „Stelle“ antreten.

Kopenhagen in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Tove Ditlevsen wächst in ärmlichen Verhältnissen im Arbeiterviertel Vesterbro auf. Der Vater, von Beruf Heizer und überzeugter Sozialist, wird früh arbeitslos, die Mutter ist gefühlskalt, dem Mädchen oft ein Rätsel. In der Schule und im Hof gilt das sensible, scheue Kind, das früh das Lesen entdeckt und heimlich Gedichte schreibt, als seltsam. Schonungslos, in einer konzentrierten nüchternen Prosa, beschreibt die Autorin ihre als nicht glücklich und bedrückend empfundene Kindheit in einem Umfeld, das für Mädchen Bildung nicht als notwendig ansah, und öffnet gleichzeitig den Blick, in eine Welt, die noch nicht lange vergangen ist und doch nicht mehr in dieser Form besteht. Toves Kindheit endet mit 14 Jahren. Das Gymnasium wird ihr von den Eltern verwehrt, sie muss ihre erste „Stelle“ antreten. 2002, im Zuge der Terroranschläge von 9/11 wurde das

2002, im Zuge der Terroranschläge von 9/11 wurde das  In un tripudio di colori vivaci e fantasie, alcune signore dalle varie acconciature ci osservano dalla copertina di questo libro. Sono partigiane, contadine, insegnanti, operaie. Portano nomi comuni: Teresa, Bianca, Angelina, Adele… La lista arriva a 21 nomi, si tratta delle donne che hanno fatto la costituzione italiana, le prime deputate a partecipare attivamente alle decisioni politiche di un paese devastato da tanti anni di dittatura e di guerra. Vengono ricordate come “Madri costituenti”, eppure sono in pochi a conoscere i loro nomi, le loro storie, il loro valore fondamentale. Forse perché le ventuno signore affiancavano cinquecentocinquantasei uomini, a loro volta eletti all’Assemblea costituente il 2 giugno 1946. Nelle pagine di questo libro dai disegni variopinti troviamo dati importanti, racconti da scoprire e tenere a mente, figure vivide e forti, pronte a guidare grandi e piccine attraverso un viaggio alla scoperta della consapevolezza di genere. (Giulia Silvestri)

In un tripudio di colori vivaci e fantasie, alcune signore dalle varie acconciature ci osservano dalla copertina di questo libro. Sono partigiane, contadine, insegnanti, operaie. Portano nomi comuni: Teresa, Bianca, Angelina, Adele… La lista arriva a 21 nomi, si tratta delle donne che hanno fatto la costituzione italiana, le prime deputate a partecipare attivamente alle decisioni politiche di un paese devastato da tanti anni di dittatura e di guerra. Vengono ricordate come “Madri costituenti”, eppure sono in pochi a conoscere i loro nomi, le loro storie, il loro valore fondamentale. Forse perché le ventuno signore affiancavano cinquecentocinquantasei uomini, a loro volta eletti all’Assemblea costituente il 2 giugno 1946. Nelle pagine di questo libro dai disegni variopinti troviamo dati importanti, racconti da scoprire e tenere a mente, figure vivide e forti, pronte a guidare grandi e piccine attraverso un viaggio alla scoperta della consapevolezza di genere. (Giulia Silvestri) Il viaggio di Gianni Celati si svolge negli anni Sessanta del secolo scorso. Ambientazione: un qualsiasi paese di provincia nel bel mezzo della pianura padana. Con sguardo affettuoso e velato di nostalgia ci vengono spiegati i costumi degli abitanti del posto e ci sono proprio tutti: i matti, gli anziani perennemente radunati attorno al tavolo di un bar, i pettegoli, i ragazzini dispettosi… Si parla di un tempo lontano, perduto, eppure ancora vivo nei ricordi e tra le pagine di questi racconti, gli ultimi in ordine cronologico scritti da Gianni Celati, per la prima volta raccolti insieme in questa edizione.

Il viaggio di Gianni Celati si svolge negli anni Sessanta del secolo scorso. Ambientazione: un qualsiasi paese di provincia nel bel mezzo della pianura padana. Con sguardo affettuoso e velato di nostalgia ci vengono spiegati i costumi degli abitanti del posto e ci sono proprio tutti: i matti, gli anziani perennemente radunati attorno al tavolo di un bar, i pettegoli, i ragazzini dispettosi… Si parla di un tempo lontano, perduto, eppure ancora vivo nei ricordi e tra le pagine di questi racconti, gli ultimi in ordine cronologico scritti da Gianni Celati, per la prima volta raccolti insieme in questa edizione.

Wir alle kennen Stimmungen, die wir nicht näher beschreiben können. Auch für Stefano Massini war der Auslöser für sein Kompendium ausgedachter Wörter eine unartikulierbare Gefühlskrise, aus der er erst herausfand, als er sich neue Begriffe dafür ausdachte. Damit ward die Idee für diese außergewöhnliche Wörter- und Geschichtensammlung geboren. Massini schuf fantastische Worte, indem er sich von historischen Ereignissen und Persönlichkeiten wie Dorothy Parker, Rosa Parks oder der Shackletonexpedition, aber auch von literarischen Figuren wie Swifts Gulliver inspirieren ließ. Er erfand Begrifflichkeiten wie die „Parksiade“, „Dottienz“, „questisch“ oder die „Gulliverose“. Was es mit ihnen auf sich hat, erzählt er höchst abwechslungsreich wie in einem Füllhorn, das zudem fantasievoll illustriert ist.

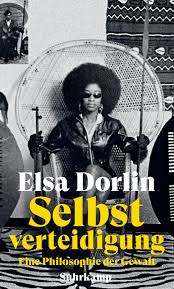

Wir alle kennen Stimmungen, die wir nicht näher beschreiben können. Auch für Stefano Massini war der Auslöser für sein Kompendium ausgedachter Wörter eine unartikulierbare Gefühlskrise, aus der er erst herausfand, als er sich neue Begriffe dafür ausdachte. Damit ward die Idee für diese außergewöhnliche Wörter- und Geschichtensammlung geboren. Massini schuf fantastische Worte, indem er sich von historischen Ereignissen und Persönlichkeiten wie Dorothy Parker, Rosa Parks oder der Shackletonexpedition, aber auch von literarischen Figuren wie Swifts Gulliver inspirieren ließ. Er erfand Begrifflichkeiten wie die „Parksiade“, „Dottienz“, „questisch“ oder die „Gulliverose“. Was es mit ihnen auf sich hat, erzählt er höchst abwechslungsreich wie in einem Füllhorn, das zudem fantasievoll illustriert ist. Unterdrückte, Vergessene, Menschen, die nicht „verteidigungswürdig“ sind. Sie sind die Protagonisten von Elsa Dorlins Essay. Die Autorin begleitet uns auf einer langen Reise durch die Jahrhunderte, die mit Sklaven und Eroberern in der Kolonialzeit beginnt, mit den Suffragetten und dem Warschauer Ghetto weitergeht und über die Black Panthers und queeren Patrouillen bis hin zu zeitgenössischen Bewegungen führt. Im Fokus steht das Mittel der oft spontan entstandenen gewaltsamen Selbstverteidigung als einziges Instrument in den Händen der am meisten gequälten Minderheiten. Ein wichtiger Essay, der zu vielen Überlegungen anregt: Wer ist Angreifer, wer Opfer? Wir alle sind in einen ewigen Kampf verwickelt, in dem wir abwechselnd das eine oder das andere, manchmal beides sein können. Eine starke Lektüre. (Giulia Silvestri)

Unterdrückte, Vergessene, Menschen, die nicht „verteidigungswürdig“ sind. Sie sind die Protagonisten von Elsa Dorlins Essay. Die Autorin begleitet uns auf einer langen Reise durch die Jahrhunderte, die mit Sklaven und Eroberern in der Kolonialzeit beginnt, mit den Suffragetten und dem Warschauer Ghetto weitergeht und über die Black Panthers und queeren Patrouillen bis hin zu zeitgenössischen Bewegungen führt. Im Fokus steht das Mittel der oft spontan entstandenen gewaltsamen Selbstverteidigung als einziges Instrument in den Händen der am meisten gequälten Minderheiten. Ein wichtiger Essay, der zu vielen Überlegungen anregt: Wer ist Angreifer, wer Opfer? Wir alle sind in einen ewigen Kampf verwickelt, in dem wir abwechselnd das eine oder das andere, manchmal beides sein können. Eine starke Lektüre. (Giulia Silvestri)