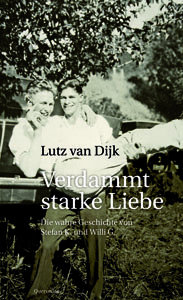

Verdammte starke Liebe. Die wahre Geschichte von Stefan K. und Willi G.

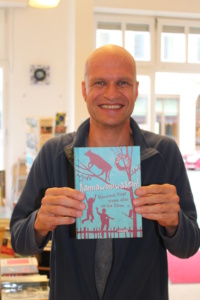

Joanna Ostrowska ist Historikerin und LGBTI Aktivistin aus Warschau. Gemeinsam mit Lutz van Dijk hat sie die polnische Ausgabe der Jugenderinnerungen des einzigen bisher bekannten polnischen schwulen Mannes herausgegeben, der im besetzten Polen nach § 175 verurteilt worden war.

Joanna Ostrowska ist Historikerin und LGBTI Aktivistin aus Warschau. Gemeinsam mit Lutz van Dijk hat sie die polnische Ausgabe der Jugenderinnerungen des einzigen bisher bekannten polnischen schwulen Mannes herausgegeben, der im besetzten Polen nach § 175 verurteilt worden war.

Beide engagieren sich für ein Erinnern an homosexuelle Frauen und Männer in der polnischen Gedenkstätte Auschwitz, die nicht nur weltweit als das Symbol nazistischer Vernichtungspolitik gilt, sondern jährlich von rund 2 Millionen Menschen besucht wird. Joanna hat auch die Petition an den Bundestagspräsidenten unterschrieben, im Bundestag am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar) zukünftig auch an homosexuelle Opfer zu erinnern. An diesem Abend berichten Joanna und Lutz von ihrer Zusammenarbeit, die auch große Bedeutung für die LGBTI Bewegung in Polen heute hat. Es wird Englisch und Deutsch gesprochen.

Moderation: Wenke Christoph, Rosa Luxemburg Stiftung

wann? Mittwoch, 5. September 2018 um 20 Uhr

wo? Aquarium (Skalitzer Str. 6)

Uwe Rada: 1988 – Roman (edition.fotoTAPETA)

Mai 1988: In Westberlin wird der „Revolutionäre 1. Mai“ begangen, in Polen beginnen die Frühjahrsstreiks der Solidarność. Da lernen sich in einer Kreuzberger Kneipe Jan und Wiola kennen. Er, ein Revolutionsromantiker aus Westberlin, sie Doktorandin aus Krakau. Was weiß er über Polen? Nichts. Was weiß sie über Deutschland? Eine Menge. Sie verlieben sich, eine amour fou, eine umkämpfte, platonische Liebe beginnt. Doch eine platonische Liebe ist und bleibt eine Liebe. An all das erinnert sich Jan, fast dreißig Jahre später, als er von Wiola einen Brief bekommt. Ohne zu überlegen fährt er los. Ein zweites Mal von Berlin nach Krakau, die für beide zu einer Schicksalsreise wurde im November 1988.

Mai 1988: In Westberlin wird der „Revolutionäre 1. Mai“ begangen, in Polen beginnen die Frühjahrsstreiks der Solidarność. Da lernen sich in einer Kreuzberger Kneipe Jan und Wiola kennen. Er, ein Revolutionsromantiker aus Westberlin, sie Doktorandin aus Krakau. Was weiß er über Polen? Nichts. Was weiß sie über Deutschland? Eine Menge. Sie verlieben sich, eine amour fou, eine umkämpfte, platonische Liebe beginnt. Doch eine platonische Liebe ist und bleibt eine Liebe. An all das erinnert sich Jan, fast dreißig Jahre später, als er von Wiola einen Brief bekommt. Ohne zu überlegen fährt er los. Ein zweites Mal von Berlin nach Krakau, die für beide zu einer Schicksalsreise wurde im November 1988.

wann? Dienstag, 14.11.2017 um 20.15 Uhr

Vorverkauf 8 € / 5 €

Abendkasse 10 € / 7 €

Emilia Smechowski: Wir Strebermigranten (Hanser Berlin)

Emilia Smechowski: Wir Strebermigranten (Hanser Berlin)

Emilia war noch Emilka, als ihre Eltern mit ihr losfuhren – raus aus dem grauen Polen, nach Westberlin! Das war 1988. Nur ein Jahr später hatte sie einen neuen Namen, ein neues Land, eine neue Sprache: Sie war jetzt Deutsche, alles Polnische war unerwünscht. Wenn die neuen Kollegen der Eltern zum Essen kamen, gab es nicht etwa Piroggen, sondern Mozzarella und Tomate. Ergreifend erzählt Emilia Smechowski die persönliche Geschichte einer kollektiven Erfahrung: eine Geschichte von Scham und verbissenem Aufstiegswillen, von Befreiung und Selbstbehauptung.

wann? Dienstag, 7.11.2017 um 20.15 Uhr

Vorverkauf 8 € / 5 €

Abendkasse 10 € / 7 €

Die Veranstaltung findet im Rahmen der WuB Woche der unabhängigen Buchhandlungen statt. #wub2017

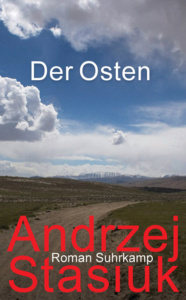

Andrej Stasiuk zieht es nach Osten, in die südöstliche Provinz Polens, in die Karpaten, nach Russland und schließlich bis in die Mongolei und das angrenzende Gebiet Chinas. Er sucht nach den Spuren der Geschichte, lässt sich aber auch leiten vom Klang der Orte, von der Sehnsucht nach Plätzen, in denen die Stille groß ist und weltbewegende Ereignisse sich unter abblätternder Farbe nur noch erahnen lassen. Er schläft auf Berggipfeln und in Jurten oder im einzigen Hotel vor Ort. Oft sind die Städte, in die er gerät, aus der Zeit gefallen und leer, doch sein Blick findet das Bemerkenswerte auch da, wo man es nicht erahnt. Niemand kann so sensibel, und poetisch über Zerfall und Verlorenheit schreiben wie Stasiuk. Man folgt ihm fasziniert ins Niemandsland und kehrt beglückt zurück. (Syme Sigmund) Leseprobe

Andrej Stasiuk zieht es nach Osten, in die südöstliche Provinz Polens, in die Karpaten, nach Russland und schließlich bis in die Mongolei und das angrenzende Gebiet Chinas. Er sucht nach den Spuren der Geschichte, lässt sich aber auch leiten vom Klang der Orte, von der Sehnsucht nach Plätzen, in denen die Stille groß ist und weltbewegende Ereignisse sich unter abblätternder Farbe nur noch erahnen lassen. Er schläft auf Berggipfeln und in Jurten oder im einzigen Hotel vor Ort. Oft sind die Städte, in die er gerät, aus der Zeit gefallen und leer, doch sein Blick findet das Bemerkenswerte auch da, wo man es nicht erahnt. Niemand kann so sensibel, und poetisch über Zerfall und Verlorenheit schreiben wie Stasiuk. Man folgt ihm fasziniert ins Niemandsland und kehrt beglückt zurück. (Syme Sigmund) Leseprobe

Beata Zatorska, schon lange ausgewandert, reist in der Weihnachts- und Winterzeit durch Polen und erinnert sich an ihre Kindheit im Riesengebirge. Ihre Großmutter Józefa war eine begnadete Köchin, die der Mangelwirtschaft trotzte und köstliche Kreationen schuf. Ihre Rezepte bilden die Grundlage für diese verlockende Hommage an die polnische Küche und ihre Traditionen.

Beata Zatorska, schon lange ausgewandert, reist in der Weihnachts- und Winterzeit durch Polen und erinnert sich an ihre Kindheit im Riesengebirge. Ihre Großmutter Józefa war eine begnadete Köchin, die der Mangelwirtschaft trotzte und köstliche Kreationen schuf. Ihre Rezepte bilden die Grundlage für diese verlockende Hommage an die polnische Küche und ihre Traditionen.

(Stand März 2021)

Katja Petrowskaja macht sich auf die Suche nach Ihren jüdischen Vorfahren, forscht in Österreich, Polen und der Ukraine nach Spuren von Rosa, Ozjel, Anna oder eben Esther und stößt dabei stets an die Grenzen dessen, was noch erfahrbar ist, wenn es die Menschen, die man hätte fragen können nicht mehr gibt, wenn nur “Erinnerungsfetzen, zweifelhafte Notizen und Dokumente in fernen Archiven” bleiben. Die 1970 in Kiew geborene und aufgewachsene Autorin fühlt sich “der Geschichte ausgeliefert”, folgt Hypothesen, fragt nach, verzweifelt an den Tücken der Internet-Suchmaschine und arroganten Telefonistinnen, stößt auf immer neue Versionen der gleichen Geschichte, verirrt sich in Archiven, gibt nicht auf, macht überraschende Entdeckungen und spinnt so nach und nach ein Gewebe aus Geschichten, in denen sich Gegenwart und Vergangenheit überlagern und vernetzen, in denen das Deutsch von Petrowskaja dank ihres gleichsam frischen Blicks auf diese Sprache neu und hoch literarisch-poetische Glücksmomente fern aller literarischen Konventionen zaubert und man am Ende des Buches auf viel mehr von dieser ganz besonderen Autorin hofft, die für ein Kapitel aus “Vielleicht Esther” verdientermaßen den Ingeborg-Bachmann-Preis 2013 gewonnen hat. (Syme Sigmund) Leseprobe

Katja Petrowskaja macht sich auf die Suche nach Ihren jüdischen Vorfahren, forscht in Österreich, Polen und der Ukraine nach Spuren von Rosa, Ozjel, Anna oder eben Esther und stößt dabei stets an die Grenzen dessen, was noch erfahrbar ist, wenn es die Menschen, die man hätte fragen können nicht mehr gibt, wenn nur “Erinnerungsfetzen, zweifelhafte Notizen und Dokumente in fernen Archiven” bleiben. Die 1970 in Kiew geborene und aufgewachsene Autorin fühlt sich “der Geschichte ausgeliefert”, folgt Hypothesen, fragt nach, verzweifelt an den Tücken der Internet-Suchmaschine und arroganten Telefonistinnen, stößt auf immer neue Versionen der gleichen Geschichte, verirrt sich in Archiven, gibt nicht auf, macht überraschende Entdeckungen und spinnt so nach und nach ein Gewebe aus Geschichten, in denen sich Gegenwart und Vergangenheit überlagern und vernetzen, in denen das Deutsch von Petrowskaja dank ihres gleichsam frischen Blicks auf diese Sprache neu und hoch literarisch-poetische Glücksmomente fern aller literarischen Konventionen zaubert und man am Ende des Buches auf viel mehr von dieser ganz besonderen Autorin hofft, die für ein Kapitel aus “Vielleicht Esther” verdientermaßen den Ingeborg-Bachmann-Preis 2013 gewonnen hat. (Syme Sigmund) Leseprobe

„Wolkenfern“, das ist für Dominika – schon bekannt aus Bators Roman „Sandberg“ – alles, was außerhalb von Pjaskowa Gora, dem Viertel des trist-provinziellen polnischen Bergbaustädtchen liegt, in dem sie aufgewachsen ist. Ein Sehnsuchtsort, je weiter weg, desto besser. Und so kehrt sie nach der Genesung von einem Autounfall auch nicht mit Ihrer Mutter nach Hause zurück, sondern bricht auf, von der „BeErDe“ nach New York und London und darüber hinaus. Verwoben mit Dominicas Schicksal sind die Geschichten vieler anderer Figuren, ein farbenreiches, schwindelerregendes, gekonnt fabuliertes Kabinett skurriler Persönlichkeiten und Geschehnisse, die bis in die Zeit deutscher Besatzung hineinreichen. Da begegnen uns liebenswerte, gastfreundliche „Teetanten“, ein verstörend abstoßender Frisör, ein Fotograf, der in seine Fotografien den Tod kommen sieht oder auch die großherzige Grazynka, die vielen Männern aus Mitleid ihre Liebe schenkt. Und durch alles zieht sich die Geschichte des Nachttopfs von Napoleon. Bator macht süchtig. Bitte mehr davon!! (Syme Sigmund)

„Wolkenfern“, das ist für Dominika – schon bekannt aus Bators Roman „Sandberg“ – alles, was außerhalb von Pjaskowa Gora, dem Viertel des trist-provinziellen polnischen Bergbaustädtchen liegt, in dem sie aufgewachsen ist. Ein Sehnsuchtsort, je weiter weg, desto besser. Und so kehrt sie nach der Genesung von einem Autounfall auch nicht mit Ihrer Mutter nach Hause zurück, sondern bricht auf, von der „BeErDe“ nach New York und London und darüber hinaus. Verwoben mit Dominicas Schicksal sind die Geschichten vieler anderer Figuren, ein farbenreiches, schwindelerregendes, gekonnt fabuliertes Kabinett skurriler Persönlichkeiten und Geschehnisse, die bis in die Zeit deutscher Besatzung hineinreichen. Da begegnen uns liebenswerte, gastfreundliche „Teetanten“, ein verstörend abstoßender Frisör, ein Fotograf, der in seine Fotografien den Tod kommen sieht oder auch die großherzige Grazynka, die vielen Männern aus Mitleid ihre Liebe schenkt. Und durch alles zieht sich die Geschichte des Nachttopfs von Napoleon. Bator macht süchtig. Bitte mehr davon!! (Syme Sigmund)

Joanna Bator gelingt es in diesem Buch den ganzen Kosmos der polnischen Plattenbau-Provinz von den Nachkriegsjahren bis in die achziger Jahre hinen wieder lebendig werden zu lassen. Anhand den Lebensgeschichten mehrerer Generationen einer Familie – aber mit Fokus auf die selbstbewusste Enkelin Dominika – enthüllt die Autorin schonungslos und mit ironischem Unterton diese ihr bestens vertraute teils skurrile, teils heimelige, teils trostlose und zutiefst spießige Welt. Ein großartiges Lesevergnügen und ein interessanter Blick in eine uns mittlerweile doch sehr ferne Realität. (Syme Sigmund)

Joanna Bator gelingt es in diesem Buch den ganzen Kosmos der polnischen Plattenbau-Provinz von den Nachkriegsjahren bis in die achziger Jahre hinen wieder lebendig werden zu lassen. Anhand den Lebensgeschichten mehrerer Generationen einer Familie – aber mit Fokus auf die selbstbewusste Enkelin Dominika – enthüllt die Autorin schonungslos und mit ironischem Unterton diese ihr bestens vertraute teils skurrile, teils heimelige, teils trostlose und zutiefst spießige Welt. Ein großartiges Lesevergnügen und ein interessanter Blick in eine uns mittlerweile doch sehr ferne Realität. (Syme Sigmund)

(Stand März 2021)

Wenn ein Roman uns in die östlichen Randzonen Europas führt, dann ist dies mit großer Wahrscheinlichkeit Andrzej Stasiuks Werk, des großen Kenners dieser uns so nahen und doch so fremden Gegend. Der Ich-Erzähler Pawel lebt in einer der vielen “sterbenden Städte”, aus denen fortzieht, wer es sich leisten kann. Er lebt – selbst am Abgrund des Daseins balancierend – von den Resten der Zivilisation, die sich im Zuge der auch hier um sich greifenden Globalisierung immer mehr auflöst. Zusammen mit Wladek und einem klapperigen LKW verkauft er westliche Second-Hand-Kleidung in den Dörfern und Städten, die noch ärmer, noch heruntergekommener und noch grauer sind als seine Heimatstadt. Stasiuk führt uns ein in die Welt der Lebenskünstler und Verlierer, der Schwarzhändler und Zigeuner. Als die beiden mit Menschenschmugglern in Konflikt geraten, entwickelt sich die Geschichte zu einem spannenden Roadmovie, von dem Pawel, ein Protagonist mit Herz und letzten Idealen, mitgerissen wird. Eine harte Geschichte voller Menschlichkeit, die einen bis zur letzten Seite nicht los lässt, die noch lange nachwirkt. (Syme Sigmund)

Wenn ein Roman uns in die östlichen Randzonen Europas führt, dann ist dies mit großer Wahrscheinlichkeit Andrzej Stasiuks Werk, des großen Kenners dieser uns so nahen und doch so fremden Gegend. Der Ich-Erzähler Pawel lebt in einer der vielen “sterbenden Städte”, aus denen fortzieht, wer es sich leisten kann. Er lebt – selbst am Abgrund des Daseins balancierend – von den Resten der Zivilisation, die sich im Zuge der auch hier um sich greifenden Globalisierung immer mehr auflöst. Zusammen mit Wladek und einem klapperigen LKW verkauft er westliche Second-Hand-Kleidung in den Dörfern und Städten, die noch ärmer, noch heruntergekommener und noch grauer sind als seine Heimatstadt. Stasiuk führt uns ein in die Welt der Lebenskünstler und Verlierer, der Schwarzhändler und Zigeuner. Als die beiden mit Menschenschmugglern in Konflikt geraten, entwickelt sich die Geschichte zu einem spannenden Roadmovie, von dem Pawel, ein Protagonist mit Herz und letzten Idealen, mitgerissen wird. Eine harte Geschichte voller Menschlichkeit, die einen bis zur letzten Seite nicht los lässt, die noch lange nachwirkt. (Syme Sigmund)