Luchterhand Literaturverlag 2019, 360 S., € 22,-, btb TB 12,-

(Stand März 2021)

Was ist Herkunft, wo komme ich her? Nicht ein Geburtsort, eine Nation oder gar Nationalität. Herkunft – das sind Erinnerungen, Geschichten, Menschen. Die Großeltern, ein Dorf in den bosnischen Bergen, aus dem die Familie stammt, die Jungendfreunde an der ARAL-Tankstelle in der Hochhaussiedlung in Heidelberg, die erste Freundin, die Eltern, die in Deutschland nicht Fuß fassen, die Kindheit in Višegrad. Saša Stanišić flicht ein Netz aus Geschichten von vor und nach der Katastrophe des Krieges, der die Familie in die Fremde zwang und alle frühen Erinnerungsorte mit Gräuelnachrichten überschrieb, verwebt feinfühlig, flirrend, poetisch und doch klarsichtig und voller Witz Erinnerungen und Anekdoten, spricht von Sprache, Emigration, Scham und Ausgrenzung, von Zerrissenheit, Familie und Freundschaft. Kein „Zugehörigkeitskitsch“, sondern Zwischentöne.

Was ist Herkunft, wo komme ich her? Nicht ein Geburtsort, eine Nation oder gar Nationalität. Herkunft – das sind Erinnerungen, Geschichten, Menschen. Die Großeltern, ein Dorf in den bosnischen Bergen, aus dem die Familie stammt, die Jungendfreunde an der ARAL-Tankstelle in der Hochhaussiedlung in Heidelberg, die erste Freundin, die Eltern, die in Deutschland nicht Fuß fassen, die Kindheit in Višegrad. Saša Stanišić flicht ein Netz aus Geschichten von vor und nach der Katastrophe des Krieges, der die Familie in die Fremde zwang und alle frühen Erinnerungsorte mit Gräuelnachrichten überschrieb, verwebt feinfühlig, flirrend, poetisch und doch klarsichtig und voller Witz Erinnerungen und Anekdoten, spricht von Sprache, Emigration, Scham und Ausgrenzung, von Zerrissenheit, Familie und Freundschaft. Kein „Zugehörigkeitskitsch“, sondern Zwischentöne.

Nachdenklich, erfüllt, berührt und auch heiter verfängt man sich und will immer noch mehr. Eine unbedingte Empfehlung! (Syme Sigmund) Leseprobe

Italienische Kinder zum Beispiel, an die tristen „Spiel“-Plätze ihrer Heimat gewöhnt, wollen, einmal in Berlin, nichts anderes machen, als die hiesigen tollen Spielplätze zu erobern. In diesem übersichtlichen Führer werden die schönsten und abwechslungsreichsten Plätze quer durch die Bezirke vorgestellt. Jeder ausgewählte Spielplatz wird mit einer Geschichte zu seinem Konzept, seinen vielen Besonderheiten und phantasievollen Details vorgestellt. Es gibt wunderbare Fotos, klar gestaltete Karten und alle nötigen praktischen Infos (wie eine Altersempfehlung oder Hinweise auf Fehlendes wie Sonnenschutz). Und als Extraschmankerl zu jedem Spielplatz noch eine passende spezielle Kinderbuchempfehlung. Da kann es doch losgehen auf Erkundungs- und Spieltour kreuz und quer durch Berlin! (Stefanie Hetze)

Italienische Kinder zum Beispiel, an die tristen „Spiel“-Plätze ihrer Heimat gewöhnt, wollen, einmal in Berlin, nichts anderes machen, als die hiesigen tollen Spielplätze zu erobern. In diesem übersichtlichen Führer werden die schönsten und abwechslungsreichsten Plätze quer durch die Bezirke vorgestellt. Jeder ausgewählte Spielplatz wird mit einer Geschichte zu seinem Konzept, seinen vielen Besonderheiten und phantasievollen Details vorgestellt. Es gibt wunderbare Fotos, klar gestaltete Karten und alle nötigen praktischen Infos (wie eine Altersempfehlung oder Hinweise auf Fehlendes wie Sonnenschutz). Und als Extraschmankerl zu jedem Spielplatz noch eine passende spezielle Kinderbuchempfehlung. Da kann es doch losgehen auf Erkundungs- und Spieltour kreuz und quer durch Berlin! (Stefanie Hetze) Eine Frau, die Mann und Kinder verlassen hat, wartet in einem Hotel in Toronto auf ihren langjährigen Geliebten. Sie weiß nicht, ob er kommt, wann er eintrifft und in welcher Verkleidung er auftaucht. Er ist in wichtigster Geheimmission unterwegs, es darf weder Anrufe noch schriftliche Dokumente geben, die auf ihre Beziehung hindeuten. In National Geographic Heften versteckt er kryptische Hinweise, mit denen sie ihr mögliches nächstes Treffen irgendwo auf der Welt erraten muss. Eine eigentlich unerträgliche Situation, besonders für die heutige Leserin.

Eine Frau, die Mann und Kinder verlassen hat, wartet in einem Hotel in Toronto auf ihren langjährigen Geliebten. Sie weiß nicht, ob er kommt, wann er eintrifft und in welcher Verkleidung er auftaucht. Er ist in wichtigster Geheimmission unterwegs, es darf weder Anrufe noch schriftliche Dokumente geben, die auf ihre Beziehung hindeuten. In National Geographic Heften versteckt er kryptische Hinweise, mit denen sie ihr mögliches nächstes Treffen irgendwo auf der Welt erraten muss. Eine eigentlich unerträgliche Situation, besonders für die heutige Leserin. Kalabrien der 60-er Jahre. Im Dorf Africo Nuovo leben vor allem Frauen, Alte und Kinder. Die Männer sind emigriert, nach Mailand oder nach Wolfsburg. Nur die Mafiosi haben in dem kargen Land ihr Auskommen. Nicola und seine Freunde sehen im Schulbesuch keinen Sinn, hängen in der Bar rum und rutschen nach und nach in die Kleinkriminalität ab – auch um ihren hart arbeitenden Müttern etwas zustecken zu können, denn die fernen Männer schicken Geld nur sporadisch, wenn überhaupt. Als eines Tages Papula auftaucht, ein junger Rückkehrer aus Deutschland, mit revolutionären Ideen im Kopf, scheint plötzlich alles möglich. Die ausgebeuteten Frauen proben den Aufstand und die Jungen träumen für kurze Zeit von einer Zukunft für den Ort und für sich selbst. Doch gegen die mafiösen Strukturen und korrupte Politiker ist es ein ungleicher Kampf.

Kalabrien der 60-er Jahre. Im Dorf Africo Nuovo leben vor allem Frauen, Alte und Kinder. Die Männer sind emigriert, nach Mailand oder nach Wolfsburg. Nur die Mafiosi haben in dem kargen Land ihr Auskommen. Nicola und seine Freunde sehen im Schulbesuch keinen Sinn, hängen in der Bar rum und rutschen nach und nach in die Kleinkriminalität ab – auch um ihren hart arbeitenden Müttern etwas zustecken zu können, denn die fernen Männer schicken Geld nur sporadisch, wenn überhaupt. Als eines Tages Papula auftaucht, ein junger Rückkehrer aus Deutschland, mit revolutionären Ideen im Kopf, scheint plötzlich alles möglich. Die ausgebeuteten Frauen proben den Aufstand und die Jungen träumen für kurze Zeit von einer Zukunft für den Ort und für sich selbst. Doch gegen die mafiösen Strukturen und korrupte Politiker ist es ein ungleicher Kampf.

Mit 37 verbringt man statistisch betrachtet die wohl glücklichste Zeit seines Lebens, heißt es in Isabelle Lehns zweitem Roman „Frühlingserwachen“. Ist das so?, fragt ihre Protagonistin zweifelnd und damit auch die Autorin selbst. Denn was Lehn hier vorlegt, ist ein literarisches Vexierspiel, indem sie um ihre vermeintlich eigene Identität kreist. Isabelle Lehn ist und lebt, worüber sie schreibt – oder eben auch nicht. Doch eigentlich geht es weniger darum wer sie ist, sondern um das was: Es geht darum Frau zu sein, Autorin, Freundin, Geliebte, vielleicht Mutter und es geht um Depressionen und Selbstzweifel, die wie die dunkle Rückseite der ganzen schönen Frühlingsgefühle aus dem Boden zu schießen scheinen. Das sind oft nicht unbedingt leichte Themen, doch werden sie derart klug, offen und selbstironisch erzählt, dass man die Autorin/Protagonistin gern durch Bars und Badezimmer, zu Lesungen und Therapiesitzungen und sogar in den Zoo begleitet. (Jana Kühn)

Mit 37 verbringt man statistisch betrachtet die wohl glücklichste Zeit seines Lebens, heißt es in Isabelle Lehns zweitem Roman „Frühlingserwachen“. Ist das so?, fragt ihre Protagonistin zweifelnd und damit auch die Autorin selbst. Denn was Lehn hier vorlegt, ist ein literarisches Vexierspiel, indem sie um ihre vermeintlich eigene Identität kreist. Isabelle Lehn ist und lebt, worüber sie schreibt – oder eben auch nicht. Doch eigentlich geht es weniger darum wer sie ist, sondern um das was: Es geht darum Frau zu sein, Autorin, Freundin, Geliebte, vielleicht Mutter und es geht um Depressionen und Selbstzweifel, die wie die dunkle Rückseite der ganzen schönen Frühlingsgefühle aus dem Boden zu schießen scheinen. Das sind oft nicht unbedingt leichte Themen, doch werden sie derart klug, offen und selbstironisch erzählt, dass man die Autorin/Protagonistin gern durch Bars und Badezimmer, zu Lesungen und Therapiesitzungen und sogar in den Zoo begleitet. (Jana Kühn) „Ich bin Özlem.“ Wenn sie sich mit diesen Worten in einer neuen Runde vorstellt, weiß die als Kind türkischer Einwanderer Geborene, dass ab sofort, ungewollt und unaufgefordert ihre Herkunft mit ihr im Raum steht, bzw. das was sich ihr Gegenüber darunter vorstellt. Meist beeilt sie sich noch den Satz, dass ihre Eltern aus der Türkei kommen, hinterherzuschieben. Dass sie Berlinerin ist, Ehefrau, Mutter zweier Kinder, Deutschlehrerin usw. beschreibt scheinbar einen deutlich kleineren, unwichtigeren Teil ihrer Person – auch für sie selbst. Damit hadert die erwachsene Frau zunehmend und dieser Konflikt sucht sich langsam seinen Weg an die Oberfläche, bis er in einer Diskussion mit den doch eigentlich besten Freunden zum Ausbruch kommt. Dilek Güngör kreist um die Themen Identität und Herkunft. Sie lässt Özlem aus ihrer Kindheit und Gegenwart erzählen, verschränkt die Zeitsprünge und Rückblenden gekonnt und geradezu leichtfüßig. Es geht um Zuschreibungen bzw. um die Angst davor und eigenen Umgang damit. Dabei rüttelt sie ihre Protagonistin Özlem einmal durch und vor allem auf – und ähnliches passiert auch beim Lesen, nur eben aus einer anderen Perspektive. Hochaktuell und sehr empfehlenswert, gerade auch um das eigene, ach so linksliberale und vermeintlich vorurteilsbewusste Denken zu hinterfragen! (Jana Kühn)

„Ich bin Özlem.“ Wenn sie sich mit diesen Worten in einer neuen Runde vorstellt, weiß die als Kind türkischer Einwanderer Geborene, dass ab sofort, ungewollt und unaufgefordert ihre Herkunft mit ihr im Raum steht, bzw. das was sich ihr Gegenüber darunter vorstellt. Meist beeilt sie sich noch den Satz, dass ihre Eltern aus der Türkei kommen, hinterherzuschieben. Dass sie Berlinerin ist, Ehefrau, Mutter zweier Kinder, Deutschlehrerin usw. beschreibt scheinbar einen deutlich kleineren, unwichtigeren Teil ihrer Person – auch für sie selbst. Damit hadert die erwachsene Frau zunehmend und dieser Konflikt sucht sich langsam seinen Weg an die Oberfläche, bis er in einer Diskussion mit den doch eigentlich besten Freunden zum Ausbruch kommt. Dilek Güngör kreist um die Themen Identität und Herkunft. Sie lässt Özlem aus ihrer Kindheit und Gegenwart erzählen, verschränkt die Zeitsprünge und Rückblenden gekonnt und geradezu leichtfüßig. Es geht um Zuschreibungen bzw. um die Angst davor und eigenen Umgang damit. Dabei rüttelt sie ihre Protagonistin Özlem einmal durch und vor allem auf – und ähnliches passiert auch beim Lesen, nur eben aus einer anderen Perspektive. Hochaktuell und sehr empfehlenswert, gerade auch um das eigene, ach so linksliberale und vermeintlich vorurteilsbewusste Denken zu hinterfragen! (Jana Kühn)  Ein Kaff in der tiefsten Provinz in Texas mit nur einem Café, in das die Schwarzen gehen, und einer Bar für Weiße, dem Treffpunkt der „Aryan Brotherhood of Texas“. Dazu der Highway durch den Ort, der außer dem Café der schwarzen Genoveva komplett einem Weißen gehört. Das ist das Setting, an dem zwei Morde passieren, der erste an einem unbekannten Schwarzen, einem durchreisenden BMW-Fahrer in städtisch-teuren Klamotten, der zweite an einer jungen weißen Kellnerin, die mit einem Redneck verheiratet war. Der hiesige Sheriff interessiert sich nur für den Mord an der blonden Weißen. Selbstverständlich ist jeder hier bewaffnet und lässt sich nicht in die eigenen Karten gucken, wie Darren Matthews, der übergeordnete schwarze Gesetzeshüter, ein eigentlich suspendierter Texas Ranger, schnell feststellt.

Ein Kaff in der tiefsten Provinz in Texas mit nur einem Café, in das die Schwarzen gehen, und einer Bar für Weiße, dem Treffpunkt der „Aryan Brotherhood of Texas“. Dazu der Highway durch den Ort, der außer dem Café der schwarzen Genoveva komplett einem Weißen gehört. Das ist das Setting, an dem zwei Morde passieren, der erste an einem unbekannten Schwarzen, einem durchreisenden BMW-Fahrer in städtisch-teuren Klamotten, der zweite an einer jungen weißen Kellnerin, die mit einem Redneck verheiratet war. Der hiesige Sheriff interessiert sich nur für den Mord an der blonden Weißen. Selbstverständlich ist jeder hier bewaffnet und lässt sich nicht in die eigenen Karten gucken, wie Darren Matthews, der übergeordnete schwarze Gesetzeshüter, ein eigentlich suspendierter Texas Ranger, schnell feststellt.

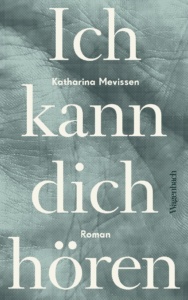

Nach außen hin scheint alles zu stimmen. Osman studiert relativ erfolgreich Cello, er spielt Fußball, wohnt in einer WG und bandelt mit einer Mitbewohnerin an – ein Studentenleben eben. Doch hinter der Oberfläche kratzt es gehörig. Ohne Kontaktlinsen sieht er schlecht. Sein Dozent bescheinigt ihm eine gute Spieltechnik, aber emotionale Schwachstellen. Mit seinem Vater, einem Profimusiker, will er keinen Kontakt mehr, seiner Tante, seiner Ziehmutter, hört er nicht richtig zu und erzählt nichts von sich. Auch mit seiner Mitbewohnerin kommt er sich nicht wirklich näher. Erst der Zufallsfund eines besprochenen Diktiergeräts bringt ihn dazu, mal jemandem wirklich zuzuhören. Was er da aus einem anderen Leben mitkriegt, dem einer Frauenstimme und ihrer gehörlosen Schwester, lässt ihn nicht los und öffnet ihm die Ohren für sein eigenes Umfeld.

Nach außen hin scheint alles zu stimmen. Osman studiert relativ erfolgreich Cello, er spielt Fußball, wohnt in einer WG und bandelt mit einer Mitbewohnerin an – ein Studentenleben eben. Doch hinter der Oberfläche kratzt es gehörig. Ohne Kontaktlinsen sieht er schlecht. Sein Dozent bescheinigt ihm eine gute Spieltechnik, aber emotionale Schwachstellen. Mit seinem Vater, einem Profimusiker, will er keinen Kontakt mehr, seiner Tante, seiner Ziehmutter, hört er nicht richtig zu und erzählt nichts von sich. Auch mit seiner Mitbewohnerin kommt er sich nicht wirklich näher. Erst der Zufallsfund eines besprochenen Diktiergeräts bringt ihn dazu, mal jemandem wirklich zuzuhören. Was er da aus einem anderen Leben mitkriegt, dem einer Frauenstimme und ihrer gehörlosen Schwester, lässt ihn nicht los und öffnet ihm die Ohren für sein eigenes Umfeld.