Aus dem Englischen von Tanja Handels, Kiepenheuer & Witsch 2014, 432 S., € 22,99, Goldmann TB € 11,-

(Stand März 2021)

In ihrem neuen Roman schreibt Zadie Smith über das Leben in London North-West, wo sie selbst aufgewachsen ist – der Stadtteil Kilburn, ein Arbeiterbezirk und ein Schmelztiegel der Kulturen. Vier Protagonisten wählt sie, die sich schon aus Kindertagen kennen, die befreundet waren oder sind und die sehr unterschiedliche Wege gewählt haben, “um etwas aus ihrem Leben zu machen”. Zadie Smith unterzieht sie einer Art Lebensinventur und Bestandsaufnahme – nun als gestandene Mittdreißiger. Wer sind sie? Oder vielmehr wie sind sie geworden? Für jeden Charakter findet sie eine eigene stimmige Erzählsprache. Sie experimentiert dafür stilistisch wie formal, und was anfangs etwas künstlich wirkt in all seiner sprachlichen Verdichtung, zieht einen immer stärker in den Bann. Ein Roman voller tragikomischer Momente, den man spätestens ab Seite 50 nicht mehr aus der Hand legen mag.

In ihrem neuen Roman schreibt Zadie Smith über das Leben in London North-West, wo sie selbst aufgewachsen ist – der Stadtteil Kilburn, ein Arbeiterbezirk und ein Schmelztiegel der Kulturen. Vier Protagonisten wählt sie, die sich schon aus Kindertagen kennen, die befreundet waren oder sind und die sehr unterschiedliche Wege gewählt haben, “um etwas aus ihrem Leben zu machen”. Zadie Smith unterzieht sie einer Art Lebensinventur und Bestandsaufnahme – nun als gestandene Mittdreißiger. Wer sind sie? Oder vielmehr wie sind sie geworden? Für jeden Charakter findet sie eine eigene stimmige Erzählsprache. Sie experimentiert dafür stilistisch wie formal, und was anfangs etwas künstlich wirkt in all seiner sprachlichen Verdichtung, zieht einen immer stärker in den Bann. Ein Roman voller tragikomischer Momente, den man spätestens ab Seite 50 nicht mehr aus der Hand legen mag.

Die Mitford-Schwestern sind durch die bissig-amüsanten Gesellschaftsromane Nancy Mitfords bekannt, in denen sie die übersteigerten Eigenarten ihrer Familienangehörigen verhackstückte. Ihre jüngere Schwester Jessica erzählt in ihren 2013 erstmals auf Deutsch erschienenen Memoiren unmittelbar und mit viel Witz aus dem Inneren ihrer höchst reaktionären Familie. Das hochadelige, ziemlich abgeschottete Landleben produzierte irrwitzige Extreme. So betrieben die Schwestern mit einer Nanny das Klauen bis zur Perfektion und lieferten sie sich in ihrem eigenen Wohnzimmer Schlachten für den Faschismus bzw. den Kommunismus. Aus den Jugendspielen wurde bittere politische Wirklichkeit, die Extreme des 20. Jahrhunderts spiegelten sich unmittelbar in dieser Familie. Klug und mit unüberbietbarem Sinn fürs Komische hat Jessica Mitford, die lange als investigative Journalistin arbeitete, ihre Erinnerungen verfasst. „Hunnen und Rebellen“ ist ein Glücksfall historischer autobiographischer Literatur. (Stefanie Hetze)

Die Mitford-Schwestern sind durch die bissig-amüsanten Gesellschaftsromane Nancy Mitfords bekannt, in denen sie die übersteigerten Eigenarten ihrer Familienangehörigen verhackstückte. Ihre jüngere Schwester Jessica erzählt in ihren 2013 erstmals auf Deutsch erschienenen Memoiren unmittelbar und mit viel Witz aus dem Inneren ihrer höchst reaktionären Familie. Das hochadelige, ziemlich abgeschottete Landleben produzierte irrwitzige Extreme. So betrieben die Schwestern mit einer Nanny das Klauen bis zur Perfektion und lieferten sie sich in ihrem eigenen Wohnzimmer Schlachten für den Faschismus bzw. den Kommunismus. Aus den Jugendspielen wurde bittere politische Wirklichkeit, die Extreme des 20. Jahrhunderts spiegelten sich unmittelbar in dieser Familie. Klug und mit unüberbietbarem Sinn fürs Komische hat Jessica Mitford, die lange als investigative Journalistin arbeitete, ihre Erinnerungen verfasst. „Hunnen und Rebellen“ ist ein Glücksfall historischer autobiographischer Literatur. (Stefanie Hetze)  Was haben Aosta, Smyrna, York und Cordoba gemeinsam? Sie alle sind in der römischen Antike entstanden und werden wie 116 weitere Zentren der Klassischen Welt in diesem außergewöhnlichen Atlas vorgestellt. Erarbeitet hat ihn einer dieser britischen Universalgelehrten, der Psychiater, Historiker und Demograph Colin McEvedy. In seinem Lebenswerk stellt er in alphabetischer Folge städtische Zentren mit damals meist bereits mehr als 10.000 Einwohnern und deren Geschichte, Topographie, Bevölkerung und berühmten Bauwerke vor. Dadurch stehen heute eher unwichtig erscheinende Städte wie Chur oder Rieti neben so bedeutenden wie Paris oder Ammann und laden gerade dadurch zu gedanklichen (oder realen Besuchen!) in diese vielfältigen historischen Städte ein. Herausragend sind auch die Karten, die alle von McEvedy im gleichen Maßstab gezeichnet wurden, so dass die damaligen Größenunterschiede der Städte sofort ins Auge fallen. So war Athen damals gegenüber Alexandria vergleichsweise winzig. So stößt man beim Stöbern auf viele Zusammenhänge und manches Detail, wunderbare Gelegenheiten zu Zeitreisen in eine markante Epoche. (Stefanie Hetze)

Was haben Aosta, Smyrna, York und Cordoba gemeinsam? Sie alle sind in der römischen Antike entstanden und werden wie 116 weitere Zentren der Klassischen Welt in diesem außergewöhnlichen Atlas vorgestellt. Erarbeitet hat ihn einer dieser britischen Universalgelehrten, der Psychiater, Historiker und Demograph Colin McEvedy. In seinem Lebenswerk stellt er in alphabetischer Folge städtische Zentren mit damals meist bereits mehr als 10.000 Einwohnern und deren Geschichte, Topographie, Bevölkerung und berühmten Bauwerke vor. Dadurch stehen heute eher unwichtig erscheinende Städte wie Chur oder Rieti neben so bedeutenden wie Paris oder Ammann und laden gerade dadurch zu gedanklichen (oder realen Besuchen!) in diese vielfältigen historischen Städte ein. Herausragend sind auch die Karten, die alle von McEvedy im gleichen Maßstab gezeichnet wurden, so dass die damaligen Größenunterschiede der Städte sofort ins Auge fallen. So war Athen damals gegenüber Alexandria vergleichsweise winzig. So stößt man beim Stöbern auf viele Zusammenhänge und manches Detail, wunderbare Gelegenheiten zu Zeitreisen in eine markante Epoche. (Stefanie Hetze) … für alle, die schöne Bücher lieben – ein Must-have! Es schillert in grün-lila wie ein Insektenpanzer und dazu passt perfekt ein Kopfschnitt in quietschgelb, wie ihn sich wohl nur eine so geniale Buchgestalterin wie Judith Schalansky traut. So viel zum handschmeichlerischen Leinenaußen dieses ebenso mit seinem Innenleben vollends überzeugenden Buches. Schrift und Abbildungen in dunklem blau und strahlendem grün erzählen von Insekten bzw. von unserem Verhältnis zur Spezies – von A wie Aether bis Z wie Zen. Die Texte variieren zwischen naturwissentschaftlich, philosophisch, wirtschaftlich, anthropologisch, oft gewitzt und unterhaltsam, in jedem Fall so kurios, dass ich in voller Überzeugung sagen kann: Ich habe NICHTS übrig für Insekten und dennoch dieses Buch immer wieder beglückt zur Hand genommen und geblättert und geschmökert! (Jana Kühn)

… für alle, die schöne Bücher lieben – ein Must-have! Es schillert in grün-lila wie ein Insektenpanzer und dazu passt perfekt ein Kopfschnitt in quietschgelb, wie ihn sich wohl nur eine so geniale Buchgestalterin wie Judith Schalansky traut. So viel zum handschmeichlerischen Leinenaußen dieses ebenso mit seinem Innenleben vollends überzeugenden Buches. Schrift und Abbildungen in dunklem blau und strahlendem grün erzählen von Insekten bzw. von unserem Verhältnis zur Spezies – von A wie Aether bis Z wie Zen. Die Texte variieren zwischen naturwissentschaftlich, philosophisch, wirtschaftlich, anthropologisch, oft gewitzt und unterhaltsam, in jedem Fall so kurios, dass ich in voller Überzeugung sagen kann: Ich habe NICHTS übrig für Insekten und dennoch dieses Buch immer wieder beglückt zur Hand genommen und geblättert und geschmökert! (Jana Kühn) „Wolkenfern“, das ist für Dominika – schon bekannt aus Bators Roman „Sandberg“ – alles, was außerhalb von Pjaskowa Gora, dem Viertel des trist-provinziellen polnischen Bergbaustädtchen liegt, in dem sie aufgewachsen ist. Ein Sehnsuchtsort, je weiter weg, desto besser. Und so kehrt sie nach der Genesung von einem Autounfall auch nicht mit Ihrer Mutter nach Hause zurück, sondern bricht auf, von der „BeErDe“ nach New York und London und darüber hinaus. Verwoben mit Dominicas Schicksal sind die Geschichten vieler anderer Figuren, ein farbenreiches, schwindelerregendes, gekonnt fabuliertes Kabinett skurriler Persönlichkeiten und Geschehnisse, die bis in die Zeit deutscher Besatzung hineinreichen. Da begegnen uns liebenswerte, gastfreundliche „Teetanten“, ein verstörend abstoßender Frisör, ein Fotograf, der in seine Fotografien den Tod kommen sieht oder auch die großherzige Grazynka, die vielen Männern aus Mitleid ihre Liebe schenkt. Und durch alles zieht sich die Geschichte des Nachttopfs von Napoleon. Bator macht süchtig. Bitte mehr davon!! (Syme Sigmund)

„Wolkenfern“, das ist für Dominika – schon bekannt aus Bators Roman „Sandberg“ – alles, was außerhalb von Pjaskowa Gora, dem Viertel des trist-provinziellen polnischen Bergbaustädtchen liegt, in dem sie aufgewachsen ist. Ein Sehnsuchtsort, je weiter weg, desto besser. Und so kehrt sie nach der Genesung von einem Autounfall auch nicht mit Ihrer Mutter nach Hause zurück, sondern bricht auf, von der „BeErDe“ nach New York und London und darüber hinaus. Verwoben mit Dominicas Schicksal sind die Geschichten vieler anderer Figuren, ein farbenreiches, schwindelerregendes, gekonnt fabuliertes Kabinett skurriler Persönlichkeiten und Geschehnisse, die bis in die Zeit deutscher Besatzung hineinreichen. Da begegnen uns liebenswerte, gastfreundliche „Teetanten“, ein verstörend abstoßender Frisör, ein Fotograf, der in seine Fotografien den Tod kommen sieht oder auch die großherzige Grazynka, die vielen Männern aus Mitleid ihre Liebe schenkt. Und durch alles zieht sich die Geschichte des Nachttopfs von Napoleon. Bator macht süchtig. Bitte mehr davon!! (Syme Sigmund) Jerusalem, 1945 kurz vorm Ende des Zweiten Weltkriegs der vierzehnjährige Felix kommt nach dem Tod seiner Mutter bei einer weitentfernten bigotten Verwandten unter. Statt dem elternlosen Jungen Wärme und Halt zu geben, interessiert sich Miss Bohun rein für die pekuniären Aspekte seines Aufenthalts. Kalt und gierig nimmt sie auch ihre anderen Pensionsgäste aus, allesamt Flüchtlinge und Versprengte, die versuchen, das was von ihrem Leben übriggeblieben ist, beieinander zu halten. Dem Jungen bleibt als Halt nur eine Siamkatze. Dann zieht eine faszinierende junge Witwe ein, die Miss Bohun Paroli bietet und in die Felix sich verliebt.

Jerusalem, 1945 kurz vorm Ende des Zweiten Weltkriegs der vierzehnjährige Felix kommt nach dem Tod seiner Mutter bei einer weitentfernten bigotten Verwandten unter. Statt dem elternlosen Jungen Wärme und Halt zu geben, interessiert sich Miss Bohun rein für die pekuniären Aspekte seines Aufenthalts. Kalt und gierig nimmt sie auch ihre anderen Pensionsgäste aus, allesamt Flüchtlinge und Versprengte, die versuchen, das was von ihrem Leben übriggeblieben ist, beieinander zu halten. Dem Jungen bleibt als Halt nur eine Siamkatze. Dann zieht eine faszinierende junge Witwe ein, die Miss Bohun Paroli bietet und in die Felix sich verliebt. In Berlin ist immer was los, ständig im Wandel, alles. War man einige Zeit nicht mehr in einer Gegend, findet sich bei einer zufälligen Rückkehr so mancher Stein nicht mehr auf dem anderen, sind Lokale und Geschäfte umgezogen oder gar ganz verschwunden. Und manche Orte bleiben, wie sie waren, zumindest auf den ersten Blick. Diesem Phänomen ist David Wagner in seinem Buch auf der Spur. Um die Jahrtausendwende war er in der Stadt unterwegs und beschrieb, was er sah. Vom Alexanderplatz über die Deutsche Oper nach Moabit und an die Lohmühlen Wagenburg. Hotspots und auch verschwiegene Orte tauchten in seinen knappen Texten auf. Im letzten Jahr hat er diese Orte wieder besucht und seine alten Texte entsprechend kommentiert. Entstanden ist ein sehr persönliches Buch der Veränderungen – empfehlenswert für alle (Nicht)Berliner.

In Berlin ist immer was los, ständig im Wandel, alles. War man einige Zeit nicht mehr in einer Gegend, findet sich bei einer zufälligen Rückkehr so mancher Stein nicht mehr auf dem anderen, sind Lokale und Geschäfte umgezogen oder gar ganz verschwunden. Und manche Orte bleiben, wie sie waren, zumindest auf den ersten Blick. Diesem Phänomen ist David Wagner in seinem Buch auf der Spur. Um die Jahrtausendwende war er in der Stadt unterwegs und beschrieb, was er sah. Vom Alexanderplatz über die Deutsche Oper nach Moabit und an die Lohmühlen Wagenburg. Hotspots und auch verschwiegene Orte tauchten in seinen knappen Texten auf. Im letzten Jahr hat er diese Orte wieder besucht und seine alten Texte entsprechend kommentiert. Entstanden ist ein sehr persönliches Buch der Veränderungen – empfehlenswert für alle (Nicht)Berliner. Fünfzehn kurze Texte sehr unterschiedlicher Autoren – von Morgenstern über Charms bis Kunert und Krüss – fünfzehn kleine Fundstücke aus Poesie und Prosa wurden für diesen besonderen Band von Regina Kehn illustriert – vielmehr von ihren Illustrationen aus Wasserfarben, Fasermalern, Kreide oder Füller aufgenommen und in jeweils eingener Weise auch zeichen- und maltechnisch interpretiert. So entstand eine ganz eigene Mischung aus Kunst und Literatur, zum Lesen, Vorlesen und immer und immer wieder anschauen. (Syme Sigmund)

Fünfzehn kurze Texte sehr unterschiedlicher Autoren – von Morgenstern über Charms bis Kunert und Krüss – fünfzehn kleine Fundstücke aus Poesie und Prosa wurden für diesen besonderen Band von Regina Kehn illustriert – vielmehr von ihren Illustrationen aus Wasserfarben, Fasermalern, Kreide oder Füller aufgenommen und in jeweils eingener Weise auch zeichen- und maltechnisch interpretiert. So entstand eine ganz eigene Mischung aus Kunst und Literatur, zum Lesen, Vorlesen und immer und immer wieder anschauen. (Syme Sigmund) Seit einigen Jahren gibt es einen Schatz für Fans: „Die Jazzmusiker und ihre drei Wünsche“ mit Polaroidfotos und Kurzinterviews aller Jazzgrößen aus dem New York der 50er und 60er, gehoben von Pannonica de Koenigswarter. Wer war aber diese Adlige, Millionenerbin aus Europa, die mit Bentley im Pelzmantel in die kleinen Clubs fuhr, zahlreiche Musiker unterstützte, die Thelonious Monk liebte, in deren Hotelsuite Charlie Parker starb…?

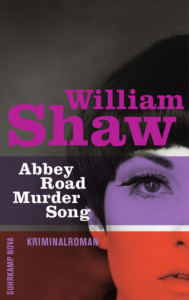

Seit einigen Jahren gibt es einen Schatz für Fans: „Die Jazzmusiker und ihre drei Wünsche“ mit Polaroidfotos und Kurzinterviews aller Jazzgrößen aus dem New York der 50er und 60er, gehoben von Pannonica de Koenigswarter. Wer war aber diese Adlige, Millionenerbin aus Europa, die mit Bentley im Pelzmantel in die kleinen Clubs fuhr, zahlreiche Musiker unterstützte, die Thelonious Monk liebte, in deren Hotelsuite Charlie Parker starb…? Es läuft nicht gerade rund für Detective Breen. Bei einem Überfall lässt er einen verletzten Kollegen im Stich, am Fundort einer Frauenleiche übergibt er sich als allererstes und schließlich wird ihm für genau diesen Fall eine junge Kollegin zur Seite gestellt. Nun ist ihm der offenkundige Hohn seiner Kollegen sicher – denn wir sind im Jahr 1968 und damals durften Frauen bei der Polizei vielleicht Tee kochen, aber nicht viel mehr. Doch Kollegin Tozer erweist sich entgegen aller Vorurteile als wichtige Hilfe, denn zu ihrer großen Cleverness und Klappe, fährt sie auch noch rasant Auto und ist Beatles-Fan der ersten Stunde – womit sich der Kreis zu der Frauenleiche bestens schließt. Spannend in jeder Hinsicht, denn wer hätte gedacht, dass es ausgerechnet im Swinging-London derart chauvinistisch zuging?!

Es läuft nicht gerade rund für Detective Breen. Bei einem Überfall lässt er einen verletzten Kollegen im Stich, am Fundort einer Frauenleiche übergibt er sich als allererstes und schließlich wird ihm für genau diesen Fall eine junge Kollegin zur Seite gestellt. Nun ist ihm der offenkundige Hohn seiner Kollegen sicher – denn wir sind im Jahr 1968 und damals durften Frauen bei der Polizei vielleicht Tee kochen, aber nicht viel mehr. Doch Kollegin Tozer erweist sich entgegen aller Vorurteile als wichtige Hilfe, denn zu ihrer großen Cleverness und Klappe, fährt sie auch noch rasant Auto und ist Beatles-Fan der ersten Stunde – womit sich der Kreis zu der Frauenleiche bestens schließt. Spannend in jeder Hinsicht, denn wer hätte gedacht, dass es ausgerechnet im Swinging-London derart chauvinistisch zuging?!