Aus dem Italienischen von Lotta Ortheil, mit einem Nachwort von Hanns-Joseif Ortheil. Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung 2017, Erweiterte Neuausgabe 2021, 224 S., € 20,-

(Stand Oktober 2021)

Dieses schmale kleine Koch- und gastrosophische Geschichtsbuch fällt völlig aus dem Rahmen modischer Lifestylekochliteratur. Es ist das unaufdringliche Lebenswerk Alessandra De Respinis, die die venezianischen Cicchetti, das sind winzige Häppchen, die wie ein Gebäude aus verschiedenen Schichten und Aufbauten bestehen, zur Vollendung gebracht hat. Ihr Büchlein, das mit Federzeichnungen, Weinempfehlungen, einem Nachwort von Hanns-Josef Ortheil und nur zwei Fotos geschmückt ist, lädt ein, mit wenig Aufwand feine kleine Happen nachzubauen, Geschmackskombinationen auszuprobieren und sie dann mit anderen zu genießen. (Stefanie Hetze)

Dieses schmale kleine Koch- und gastrosophische Geschichtsbuch fällt völlig aus dem Rahmen modischer Lifestylekochliteratur. Es ist das unaufdringliche Lebenswerk Alessandra De Respinis, die die venezianischen Cicchetti, das sind winzige Häppchen, die wie ein Gebäude aus verschiedenen Schichten und Aufbauten bestehen, zur Vollendung gebracht hat. Ihr Büchlein, das mit Federzeichnungen, Weinempfehlungen, einem Nachwort von Hanns-Josef Ortheil und nur zwei Fotos geschmückt ist, lädt ein, mit wenig Aufwand feine kleine Happen nachzubauen, Geschmackskombinationen auszuprobieren und sie dann mit anderen zu genießen. (Stefanie Hetze)

Was für ein Buch! Die leidenschaftliche Pädagogin, Leiterin des Marburger Kindheitsmuseums und Sammlerin deutsch-jüdischer Kinderbücher teilt in diesem dicken Hausbuch ihren reichen Erfahrungs- und Wissensschatz. Ganz große Themen wie Ich, Scham oder Lügen kombiniert sie mit scheinbar Nebensächlichem wie Karussell, Murmeln oder Gang und fächert so den unendlichen Kosmos Kindheit zum Immerwiederlesen und Anregenlassen auf. (Stefanie Hetze)

Was für ein Buch! Die leidenschaftliche Pädagogin, Leiterin des Marburger Kindheitsmuseums und Sammlerin deutsch-jüdischer Kinderbücher teilt in diesem dicken Hausbuch ihren reichen Erfahrungs- und Wissensschatz. Ganz große Themen wie Ich, Scham oder Lügen kombiniert sie mit scheinbar Nebensächlichem wie Karussell, Murmeln oder Gang und fächert so den unendlichen Kosmos Kindheit zum Immerwiederlesen und Anregenlassen auf. (Stefanie Hetze) Ein Träumer ist er, ein sensibler Sprachjonglierer und Poet, ein sanftmütiger Pflanzenliebhaber, der sieht und spürt, was anderen entgeht. Seine Cousine weiß das. Aber sonst? Am falschen Ort ist er geboren, zur falschen Zeit. Die Mutter erkennt zu spät, dass „aus Zoli was hätte werden können, aber der Lauf der Welt sieht nicht vor, dass aus so einem was wird“, denn Zoli ist Sohn eines „Halbzigeuners“ und einer saufenden Tagelöhnerin. Das kleine Dorf in Serbien sieht den Stotterer, das Weichei, prügelt die falschen Fragen und Antworten aus dem „Bastard“ heraus, der so beunruhigend anders ist. Beim Militär wird es nicht besser, der Krieg steht ins Haus und Mitleid gibt es nicht, nur Grausamkeit. Zoli verzweifelt, in stummem Widerstand zieht er sich ganz in sich zurück – und geht an der Welt, die ihn umgibt zugrunde. Denn „unter diesem Himmel erschlägt uns das Schicksal“. Erschlagen und verstört bleibt auch der Leser zurück, vom Sog und mitreißenden Rhythmus der poetischen Sprache Abonjis dennoch berückt und betört. (Syme Sigmund)

Ein Träumer ist er, ein sensibler Sprachjonglierer und Poet, ein sanftmütiger Pflanzenliebhaber, der sieht und spürt, was anderen entgeht. Seine Cousine weiß das. Aber sonst? Am falschen Ort ist er geboren, zur falschen Zeit. Die Mutter erkennt zu spät, dass „aus Zoli was hätte werden können, aber der Lauf der Welt sieht nicht vor, dass aus so einem was wird“, denn Zoli ist Sohn eines „Halbzigeuners“ und einer saufenden Tagelöhnerin. Das kleine Dorf in Serbien sieht den Stotterer, das Weichei, prügelt die falschen Fragen und Antworten aus dem „Bastard“ heraus, der so beunruhigend anders ist. Beim Militär wird es nicht besser, der Krieg steht ins Haus und Mitleid gibt es nicht, nur Grausamkeit. Zoli verzweifelt, in stummem Widerstand zieht er sich ganz in sich zurück – und geht an der Welt, die ihn umgibt zugrunde. Denn „unter diesem Himmel erschlägt uns das Schicksal“. Erschlagen und verstört bleibt auch der Leser zurück, vom Sog und mitreißenden Rhythmus der poetischen Sprache Abonjis dennoch berückt und betört. (Syme Sigmund)  Mit seinen Freunden Mangos klauen, auf ihrer Straße spielen, sich von der Nachbarin Madame Economopoulos Bücher zu leihen, vom Chauffeur zur Schule gefahren zu werden – so idyllisch könnte es für den Jungen Gaby ewig weitergehen. Doch seine unbeschwerte Kindheit im privilegierten Viertel Bujumburas, der Hauptstadt des kleinen Lands Burundi, erfährt jähe Risse. Die Ehe seiner jungen Eltern, der Vater ein brünetter kleiner Franzose, die Mutter eine große schöne Afrikanerin, scheitert. Seine Mutter zieht aus. Sie, die verfolgt aus Ruanda geflohen ist und deren Familie unter Massakern und Heimatlosigkeit litt, geht zurück und zerbricht. Auch in Gabys Welt ist längst der brutale Bürgerkrieg angekommen, ist gar nichts mehr wie vorher, muss auch er fliehen.

Mit seinen Freunden Mangos klauen, auf ihrer Straße spielen, sich von der Nachbarin Madame Economopoulos Bücher zu leihen, vom Chauffeur zur Schule gefahren zu werden – so idyllisch könnte es für den Jungen Gaby ewig weitergehen. Doch seine unbeschwerte Kindheit im privilegierten Viertel Bujumburas, der Hauptstadt des kleinen Lands Burundi, erfährt jähe Risse. Die Ehe seiner jungen Eltern, der Vater ein brünetter kleiner Franzose, die Mutter eine große schöne Afrikanerin, scheitert. Seine Mutter zieht aus. Sie, die verfolgt aus Ruanda geflohen ist und deren Familie unter Massakern und Heimatlosigkeit litt, geht zurück und zerbricht. Auch in Gabys Welt ist längst der brutale Bürgerkrieg angekommen, ist gar nichts mehr wie vorher, muss auch er fliehen. Edith Wharton, berühmt für ihre Romane, in denen sie die Schattenseiten der New Yorker High Society aufdeckte und anprangerte, verfolgte mit Ethan Frome ein völlig anderes literarisches Ziel. Sie wollte das harte, buchstäblich auf Granit gebaute Leben in den abgelegenen Bergdörfern Neuenglands schildern und wählte dafür eine strenge Form, einen Kurzroman mit einer Rahmenhandlung und einem Zeitsprung, der das Drama ihrer Geschichte in ein kaum aushaltbares, da lebenslang andauerndes, Ausmaß katapultiert.

Edith Wharton, berühmt für ihre Romane, in denen sie die Schattenseiten der New Yorker High Society aufdeckte und anprangerte, verfolgte mit Ethan Frome ein völlig anderes literarisches Ziel. Sie wollte das harte, buchstäblich auf Granit gebaute Leben in den abgelegenen Bergdörfern Neuenglands schildern und wählte dafür eine strenge Form, einen Kurzroman mit einer Rahmenhandlung und einem Zeitsprung, der das Drama ihrer Geschichte in ein kaum aushaltbares, da lebenslang andauerndes, Ausmaß katapultiert. Ein sehr persönliches Buch und auch wieder nicht. Jahrelang ließ Ljudmila Ulitzkaja die Liebes- und Ehebriefe ihrer Großeltern ungelesen in einer Mappe, scheute sie sich, den Geheimnissen ihrer Familie ins Auge zu sehen. Als sie sich endlich überwand und die jahrzehntelange Korrespondenz las, die von inniger Liebe, großem Zerwürfnis und kleinen familiären Ereignissen in wuchtigen Zeiten von Revolution und Totalitarismus zeugt, war die Idee zu ihrem Roman geboren.

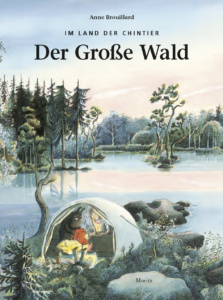

Ein sehr persönliches Buch und auch wieder nicht. Jahrelang ließ Ljudmila Ulitzkaja die Liebes- und Ehebriefe ihrer Großeltern ungelesen in einer Mappe, scheute sie sich, den Geheimnissen ihrer Familie ins Auge zu sehen. Als sie sich endlich überwand und die jahrzehntelange Korrespondenz las, die von inniger Liebe, großem Zerwürfnis und kleinen familiären Ereignissen in wuchtigen Zeiten von Revolution und Totalitarismus zeugt, war die Idee zu ihrem Roman geboren. Die Autorin und Illustratorin Anne Brouillard entführt uns in den großen Wald, eine geheimnisvolle Landschaft im fernen Land der Fantasie: Chintia. Dort beginnt eine abenteuerliche Reise damit, dass der Hund Killiok den roten Zauberer Varin von Drunter vermisst. Mit seiner Freundin Veronika macht er sich auf die Suche nach dem zaubernden Freund. Keine leichte Aufgabe, denn im Großen Wald wartet so manche Überraschung. Vermisste Mooskinder, fliegende Sahneschläger und düstere Schwarzmäntler sind nur wenige Details der schier überbordenden Fantasie der Belgierin. Brouillard wechselt zwischen großzügigen Illustrationen, längeren Textstrecken und Comicstripes, wodurch auch für ganz unterschiedlich alte Kinder ein gemeinsames Vorlesevergnügen entsteht. Ebenso ungewöhnlich wie diese Form ist der traumverloren anmutende Stil der Belgierin. Mit dem detailgetreuen Kartenmaterial und den gezeichneten Zeitungsausschnitten betont sie die unzweifelbare „Echtheit“ ihrer märchenhaften Welt, die Kinder begeistern wird – auch und gerade in ihren fast gruseligen Momenten. (

Die Autorin und Illustratorin Anne Brouillard entführt uns in den großen Wald, eine geheimnisvolle Landschaft im fernen Land der Fantasie: Chintia. Dort beginnt eine abenteuerliche Reise damit, dass der Hund Killiok den roten Zauberer Varin von Drunter vermisst. Mit seiner Freundin Veronika macht er sich auf die Suche nach dem zaubernden Freund. Keine leichte Aufgabe, denn im Großen Wald wartet so manche Überraschung. Vermisste Mooskinder, fliegende Sahneschläger und düstere Schwarzmäntler sind nur wenige Details der schier überbordenden Fantasie der Belgierin. Brouillard wechselt zwischen großzügigen Illustrationen, längeren Textstrecken und Comicstripes, wodurch auch für ganz unterschiedlich alte Kinder ein gemeinsames Vorlesevergnügen entsteht. Ebenso ungewöhnlich wie diese Form ist der traumverloren anmutende Stil der Belgierin. Mit dem detailgetreuen Kartenmaterial und den gezeichneten Zeitungsausschnitten betont sie die unzweifelbare „Echtheit“ ihrer märchenhaften Welt, die Kinder begeistern wird – auch und gerade in ihren fast gruseligen Momenten. ( Diese Frau hat es offensichtlich gegeben. Am Vorabend des angolanischen Bürgerkriegs mauert sich die Portugiesin Ludovica, nachdem sie in Notwehr einen Einbrecher erschossen hat, komplett in ihrer Hochhauswohnung in Luanda ein. Fast dreißig Jahre lebt sie von einer Hühner- und Gemüsezucht auf ihrer Dachterrasse und fängt in ihrer Not Tauben. Abgeschnitten von der Welt, bald hat sie keine Batterien mehr für ihr Radio, notiert sie ihre Erinnerungen, Träume und Reflexionen in einem Tagebuch. Als ihr das Papier ausgeht, beschreibt sie mit komprimierten Gedichten die Wände ihres selbstgewählten Gefängnisses. Nur von fern, ihrer Terrasse, beobachtet sie, was draußen vor sich geht. Auch in der Außenwelt ist alles in Aufruhr, geraten Täter und Opfer, Revolutionäre und Unpolitische, Profiteure und Gegner aneinander. Ihre Stimmen mischt Agualusa eindrücklich mit dem Innenleben der isolierten Frau und verdichtet sie zu einem hochintensiven spannenden Roman, der nachempfinden lässt, was es heißt, wenn ein Land um Unabhängigkeit ringt. (Stefanie Hetze)

Diese Frau hat es offensichtlich gegeben. Am Vorabend des angolanischen Bürgerkriegs mauert sich die Portugiesin Ludovica, nachdem sie in Notwehr einen Einbrecher erschossen hat, komplett in ihrer Hochhauswohnung in Luanda ein. Fast dreißig Jahre lebt sie von einer Hühner- und Gemüsezucht auf ihrer Dachterrasse und fängt in ihrer Not Tauben. Abgeschnitten von der Welt, bald hat sie keine Batterien mehr für ihr Radio, notiert sie ihre Erinnerungen, Träume und Reflexionen in einem Tagebuch. Als ihr das Papier ausgeht, beschreibt sie mit komprimierten Gedichten die Wände ihres selbstgewählten Gefängnisses. Nur von fern, ihrer Terrasse, beobachtet sie, was draußen vor sich geht. Auch in der Außenwelt ist alles in Aufruhr, geraten Täter und Opfer, Revolutionäre und Unpolitische, Profiteure und Gegner aneinander. Ihre Stimmen mischt Agualusa eindrücklich mit dem Innenleben der isolierten Frau und verdichtet sie zu einem hochintensiven spannenden Roman, der nachempfinden lässt, was es heißt, wenn ein Land um Unabhängigkeit ringt. (Stefanie Hetze) Dominic Molise ist 17 Jahre alt, klein, schüchtern, hat schiefe Zähne und ist italienischer Herkunft. Er lebt in einer kleinen Stadt in Colorado. Nichts an ihm ist besonders außer sein linker Arm, der einen großen Traum nährt: Dominic möchte nach Kalifornien gehen, um Baseball-Star zu werden. Schade, dass zwischen ihm und diesem Wunsch seine Eltern stehen, die sich Sorgen um seine Zukunft machen und ihn lieber als Mitarbeiter im Familienbetrieb sähen.

Dominic Molise ist 17 Jahre alt, klein, schüchtern, hat schiefe Zähne und ist italienischer Herkunft. Er lebt in einer kleinen Stadt in Colorado. Nichts an ihm ist besonders außer sein linker Arm, der einen großen Traum nährt: Dominic möchte nach Kalifornien gehen, um Baseball-Star zu werden. Schade, dass zwischen ihm und diesem Wunsch seine Eltern stehen, die sich Sorgen um seine Zukunft machen und ihn lieber als Mitarbeiter im Familienbetrieb sähen. Sonntags treffen sich in Moses Aloettas schäbigem kleinen Zimmer „die Taugenichtse“, er, seine Freunde und Zufallsbekannten und reden über ihre Geldsorgen, Wohnungsprobleme und vor allem über den Rassismus, den sie, die schwarzen Einwanderer aus der Karibik tagtäglich im kalten abweisenden London erfahren. Unterschiedlich sind ihre Strategien, das zu überleben. Manche sind Meister, auf Pump zu leben, andere Kleinkriminelle, verzweifelte Taubenfänger und -esser, andere wieder versuchen sich als unwiderstehliche Verführer junger Engländerinnen oder nehmen die Widrigkeiten mit Witz und Ironie.

Sonntags treffen sich in Moses Aloettas schäbigem kleinen Zimmer „die Taugenichtse“, er, seine Freunde und Zufallsbekannten und reden über ihre Geldsorgen, Wohnungsprobleme und vor allem über den Rassismus, den sie, die schwarzen Einwanderer aus der Karibik tagtäglich im kalten abweisenden London erfahren. Unterschiedlich sind ihre Strategien, das zu überleben. Manche sind Meister, auf Pump zu leben, andere Kleinkriminelle, verzweifelte Taubenfänger und -esser, andere wieder versuchen sich als unwiderstehliche Verführer junger Engländerinnen oder nehmen die Widrigkeiten mit Witz und Ironie.