Das bunte Buch über den Tod für neugierige Kinder. Klett Kinderbuch 2023, 160 S., € 22,-, ab 8

Kann ein Buch übers Sterben und den Tod leichtfüßig daherkommen und sogar lustig sein? Und dabei fundiert erzählen von dieser besonderen Lebenssituation, die uns alle betrifft? Ja, diesem neuen Gemeinschaftswerk Katharina von der Gathens und Anke Kuhls gelingt es, die vielen Facetten von Sterben und Trauern anschaulich, und direkt zu schildern. Für Kinder oft verwirrende, aber auch höchst interessante Vorgänge werden aus vielerlei Perspektiven erläutert: z.B. wie Sterben geht oder was bei Beerdigungen passiert. Die mal schrägen, mal einfühlsamen Illustrationen Anke Kuhls kommentieren die sachlichen Informationen aus Kindersicht. Interviews mit Menschen, die beruflich mit dem Tod zu tun haben, Beispiele vom Umgang mit dem Tod in anderen Kulturen und Zeiten, Begriffserklärungen, Witze übers Sterben und sogar Bastelanleitungen runden dieses grandiose Buch ab, das dem Sterben seine Tabus und die Gefühle von Kindern absolut ernst nimmt. Ein geniales Familienbuch. (Stefanie Hetze) Leseprobe

Kann ein Buch übers Sterben und den Tod leichtfüßig daherkommen und sogar lustig sein? Und dabei fundiert erzählen von dieser besonderen Lebenssituation, die uns alle betrifft? Ja, diesem neuen Gemeinschaftswerk Katharina von der Gathens und Anke Kuhls gelingt es, die vielen Facetten von Sterben und Trauern anschaulich, und direkt zu schildern. Für Kinder oft verwirrende, aber auch höchst interessante Vorgänge werden aus vielerlei Perspektiven erläutert: z.B. wie Sterben geht oder was bei Beerdigungen passiert. Die mal schrägen, mal einfühlsamen Illustrationen Anke Kuhls kommentieren die sachlichen Informationen aus Kindersicht. Interviews mit Menschen, die beruflich mit dem Tod zu tun haben, Beispiele vom Umgang mit dem Tod in anderen Kulturen und Zeiten, Begriffserklärungen, Witze übers Sterben und sogar Bastelanleitungen runden dieses grandiose Buch ab, das dem Sterben seine Tabus und die Gefühle von Kindern absolut ernst nimmt. Ein geniales Familienbuch. (Stefanie Hetze) Leseprobe

Die Familie des 15jährigen Eniola lebt seit der Arbeitslosigkeit des Vaters in immer größerer Armut. Gerade noch so halten sie den immer ungeduldigeren Vermieter ihrer Ein-Zimmer-Wohnung hin. Wuraola, die aus einer sehr wohlhabenden Familie stammt, kämpft wiederum als junge Assistenzärztin mit den Widrigkeiten des maroden nigerianischen Gesundheitssystems. An und für sich haben beide nur wenig gemeinsam. Doch Ayòbámi Adébáyò lässt ihre Wege in einer Schneiderei kreuzen, wo Eniola als Laufbursche arbeitet und Wuraolas Mutter hochverehrte Stammkundin ist. So erfahren wir abwechselnd vom Alltag und aus dem Umfeld zweier Familien, deren sozioökonomischer Status kaum unterschiedlicher sein könnte. Erzählerisch gekonnt, fesselnd und mit stetig steigendem Tempo bildet Adébáyò so einerseits ein gesellschaftliches Panorama des heutigen Nigerias im Strudel aus fragwürdigen Traditionen und Machtmissbrauch auf vielen Ebenen ab. Andererseits sind gerade aus familiärer Sicht diese Konflikte universell und leider durchaus übertragbar auf unsere Breiten. (Jana Kühn)

Die Familie des 15jährigen Eniola lebt seit der Arbeitslosigkeit des Vaters in immer größerer Armut. Gerade noch so halten sie den immer ungeduldigeren Vermieter ihrer Ein-Zimmer-Wohnung hin. Wuraola, die aus einer sehr wohlhabenden Familie stammt, kämpft wiederum als junge Assistenzärztin mit den Widrigkeiten des maroden nigerianischen Gesundheitssystems. An und für sich haben beide nur wenig gemeinsam. Doch Ayòbámi Adébáyò lässt ihre Wege in einer Schneiderei kreuzen, wo Eniola als Laufbursche arbeitet und Wuraolas Mutter hochverehrte Stammkundin ist. So erfahren wir abwechselnd vom Alltag und aus dem Umfeld zweier Familien, deren sozioökonomischer Status kaum unterschiedlicher sein könnte. Erzählerisch gekonnt, fesselnd und mit stetig steigendem Tempo bildet Adébáyò so einerseits ein gesellschaftliches Panorama des heutigen Nigerias im Strudel aus fragwürdigen Traditionen und Machtmissbrauch auf vielen Ebenen ab. Andererseits sind gerade aus familiärer Sicht diese Konflikte universell und leider durchaus übertragbar auf unsere Breiten. (Jana Kühn) Strand, Sonne, Wellen, Kalifornien. Völlig begeistert ist die 15-Jährige Franzie von den wagemutigen Künsten der Surfenden. Um jeden Preis will sie auch aufs Brett, was aus den Augen der ausschließlich männlichen Surfer schier unmöglich ist. Schließlich ist sie ein Mädchen, sind es die Fünfzigerjahre, doch Franzie lässt sich nicht unterkriegen. Schnell kriegt sie den Spitznamen Gidget (kleines Mädchen) verpasst und gehört damit irgendwie doch dazu. Sie wird immer besser, verliebt sich, verändert sich und führt ein Doppelleben, einerseits die kühne Surferin, andererseits die brave bürgerliche Tochter, die mit Lügengeschichten ihre Eltern austrickst. Das wäre jetzt eine heitere befreiende Coming-of-Age-Geschichte, die hier jedoch einen ganz anderen Dreh nimmt. Der schier ahnungslose Vater alias Frederick Kohner, ein jüdischer Drehbuchautor mit deutschen Wurzeln, hat den Auftrag seiner eigenen Tochter erfüllt und mit viel Augenzwinkern und Selbstironie ihre wahre Geschichte aufgeschrieben. Sie selbst wollte lieber surfen gehen. Dieses liebevoll karikierende Spiel mit den Perspektiven hat ab 1956 Gidget enorm populär gemacht mit hohen Auflagen und Verfilmungen. Jetzt kann die frische Neuübersetzung, die gekonnt mit dem Vokabular der Zeit spielt, einfach als entspannte Lektüre genossen werden. (Stefanie Hetze)

Strand, Sonne, Wellen, Kalifornien. Völlig begeistert ist die 15-Jährige Franzie von den wagemutigen Künsten der Surfenden. Um jeden Preis will sie auch aufs Brett, was aus den Augen der ausschließlich männlichen Surfer schier unmöglich ist. Schließlich ist sie ein Mädchen, sind es die Fünfzigerjahre, doch Franzie lässt sich nicht unterkriegen. Schnell kriegt sie den Spitznamen Gidget (kleines Mädchen) verpasst und gehört damit irgendwie doch dazu. Sie wird immer besser, verliebt sich, verändert sich und führt ein Doppelleben, einerseits die kühne Surferin, andererseits die brave bürgerliche Tochter, die mit Lügengeschichten ihre Eltern austrickst. Das wäre jetzt eine heitere befreiende Coming-of-Age-Geschichte, die hier jedoch einen ganz anderen Dreh nimmt. Der schier ahnungslose Vater alias Frederick Kohner, ein jüdischer Drehbuchautor mit deutschen Wurzeln, hat den Auftrag seiner eigenen Tochter erfüllt und mit viel Augenzwinkern und Selbstironie ihre wahre Geschichte aufgeschrieben. Sie selbst wollte lieber surfen gehen. Dieses liebevoll karikierende Spiel mit den Perspektiven hat ab 1956 Gidget enorm populär gemacht mit hohen Auflagen und Verfilmungen. Jetzt kann die frische Neuübersetzung, die gekonnt mit dem Vokabular der Zeit spielt, einfach als entspannte Lektüre genossen werden. (Stefanie Hetze)  Die 6-jährige Vilja ist ein fröhliches Kind. Sie mag Einhörner und Piratenschiffe und spielt am liebsten mit ihrem besten Freund Sindre. Beide Kinder leben seit Monaten auf einer Kinder-Krebsstation. Dorthin nimmt dieses beeindruckende Bilderbuch mit und gibt Einblicke in den dann doch normalen Alltag einer kräftezehrenden Ausnahmesituation. Mariangela di Fiore trifft Viljas unverstellte, niemals rührselige Erzählstimme, die voller Mut und Hoffnung von ihrem Leben im Krankenhaus erzählt. In Lisa Aisatos unverkennbarem Stil betten anmutige und fantasievolle Illustrationen die Geschichte zurückhaltend und gefühlvoll ein.

Die 6-jährige Vilja ist ein fröhliches Kind. Sie mag Einhörner und Piratenschiffe und spielt am liebsten mit ihrem besten Freund Sindre. Beide Kinder leben seit Monaten auf einer Kinder-Krebsstation. Dorthin nimmt dieses beeindruckende Bilderbuch mit und gibt Einblicke in den dann doch normalen Alltag einer kräftezehrenden Ausnahmesituation. Mariangela di Fiore trifft Viljas unverstellte, niemals rührselige Erzählstimme, die voller Mut und Hoffnung von ihrem Leben im Krankenhaus erzählt. In Lisa Aisatos unverkennbarem Stil betten anmutige und fantasievolle Illustrationen die Geschichte zurückhaltend und gefühlvoll ein. Stine – wie ihre Autorin 1986 geboren und zum Mauerfall erst drei Jahre alt – erinnert kaum Details der DDR-Zeit. Die Lebenserfahrungen ihrer Eltern und Großeltern prägen sie dennoch und sind auch prägend für diesen Roman. Doch Rabe erzählt auch von Generationskonflikten jenseits der Wende-Thematik, von (Groß)Eltern, denen bedürfnisorientiertes Begleiten von Kindern fremd ist, für die Kinder funktionieren und vor allem gehorchen müssen. Dafür verschränkt die Autorin Kindheitserinnerungen mit Erfahrungen von Mutterschaft, wobei dies nur eines der sehr vielen Themenfelder Rabes ist. Dreh- und Angelpunkt sind die Recherchen zu Stines systemtreuen Opa Paul, die immer neue Fragen aufwerfen – Fragen nach Gewalt in der Familie, aber auch in der Gesellschaft der Nachwendezeit. Dabei schaltet sich stetig eine zweite Erzählinstanz zur Ich-Erzählerin Stine, die hinterfragt, kommentiert oder fortschreibt. Wäre der Text eine Bühnensituation oder Filmsequenz, hätte man eine Stimme aus dem Off im Ohr. Anne Rabe debütiert zwar literarisch, man erkennt jedoch deutlich die Handschrift der erfahrenen Essayistin, Dramatikerin und Drehbuchautorin. Im collagenhaften Aufbau, mal faktenreich, mal erzählerisch droht das Buch manchmal etwas zu zerfasern. Doch gelingt es Anne Rabe stets, die disparaten Teile fesselnd zusammenzuhalten. (Jana Kühn)

Stine – wie ihre Autorin 1986 geboren und zum Mauerfall erst drei Jahre alt – erinnert kaum Details der DDR-Zeit. Die Lebenserfahrungen ihrer Eltern und Großeltern prägen sie dennoch und sind auch prägend für diesen Roman. Doch Rabe erzählt auch von Generationskonflikten jenseits der Wende-Thematik, von (Groß)Eltern, denen bedürfnisorientiertes Begleiten von Kindern fremd ist, für die Kinder funktionieren und vor allem gehorchen müssen. Dafür verschränkt die Autorin Kindheitserinnerungen mit Erfahrungen von Mutterschaft, wobei dies nur eines der sehr vielen Themenfelder Rabes ist. Dreh- und Angelpunkt sind die Recherchen zu Stines systemtreuen Opa Paul, die immer neue Fragen aufwerfen – Fragen nach Gewalt in der Familie, aber auch in der Gesellschaft der Nachwendezeit. Dabei schaltet sich stetig eine zweite Erzählinstanz zur Ich-Erzählerin Stine, die hinterfragt, kommentiert oder fortschreibt. Wäre der Text eine Bühnensituation oder Filmsequenz, hätte man eine Stimme aus dem Off im Ohr. Anne Rabe debütiert zwar literarisch, man erkennt jedoch deutlich die Handschrift der erfahrenen Essayistin, Dramatikerin und Drehbuchautorin. Im collagenhaften Aufbau, mal faktenreich, mal erzählerisch droht das Buch manchmal etwas zu zerfasern. Doch gelingt es Anne Rabe stets, die disparaten Teile fesselnd zusammenzuhalten. (Jana Kühn)  Es ist eine sehr spezielle Hölle, diese Familie. Der paranoide Vater zieht in der engen Wohnung Trennwände ohne Ende, die depressive Mutter verfolgt die Tochter mit Telefonterror, der Bruder ist ein Überflieger. Verbote, seltsame Regeln und Usancen prägen die Kindheit der Ich-Erzählerin, die sich als Jugendliche da mühsam herauszustrampeln versucht und als junge Erwachsene höchst kreativ originelle Taktiken entwickelt, um ein eigenes Leben zu führen. sie muss tricksen, lügen, verschiedenste Rollen spielen, obwohl sie am liebsten nichts tut und schweigt, wie sie behauptet. Verika, Vero, Gans, Mistkäfer, Spillerix, V., Veca … jede:r nennt und kennt sie anders. Gekonnt spielt die Autorin, ihr scheinbares Alter Ego, dabei mit den Erwartungen an Autofiktion von uns Leser:innen, die wir alles für bare Münze nehmen. Aber Nichts davon ist wahr oder vielleicht doch? Ihr bitterböser Sarkasmus, hinter dem eine tiefe Zuneigung für ihre Figuren aufblitzt, macht durch ihre leichtfüßige pointierte Sprache großes Vergnügen. (Stefanie Hetze)

Es ist eine sehr spezielle Hölle, diese Familie. Der paranoide Vater zieht in der engen Wohnung Trennwände ohne Ende, die depressive Mutter verfolgt die Tochter mit Telefonterror, der Bruder ist ein Überflieger. Verbote, seltsame Regeln und Usancen prägen die Kindheit der Ich-Erzählerin, die sich als Jugendliche da mühsam herauszustrampeln versucht und als junge Erwachsene höchst kreativ originelle Taktiken entwickelt, um ein eigenes Leben zu führen. sie muss tricksen, lügen, verschiedenste Rollen spielen, obwohl sie am liebsten nichts tut und schweigt, wie sie behauptet. Verika, Vero, Gans, Mistkäfer, Spillerix, V., Veca … jede:r nennt und kennt sie anders. Gekonnt spielt die Autorin, ihr scheinbares Alter Ego, dabei mit den Erwartungen an Autofiktion von uns Leser:innen, die wir alles für bare Münze nehmen. Aber Nichts davon ist wahr oder vielleicht doch? Ihr bitterböser Sarkasmus, hinter dem eine tiefe Zuneigung für ihre Figuren aufblitzt, macht durch ihre leichtfüßige pointierte Sprache großes Vergnügen. (Stefanie Hetze) Dass Kriegskinder ihre Traumata bis in die dritte Generation weitergeben, ist der breiteren Öffentlichkeit seit den erfolgreichen Büchern von Sabine Bode „Kriegskinder“ und „Kriegsenkel“ bekannt. Ulrike Draesner verarbeitet das Thema nun in einem beeindruckenden, vielstimmigen und sprachmächtigen Roman.

Dass Kriegskinder ihre Traumata bis in die dritte Generation weitergeben, ist der breiteren Öffentlichkeit seit den erfolgreichen Büchern von Sabine Bode „Kriegskinder“ und „Kriegsenkel“ bekannt. Ulrike Draesner verarbeitet das Thema nun in einem beeindruckenden, vielstimmigen und sprachmächtigen Roman. Die Aushilfskellnerin Suzu lebt in einer japanischen Großstadt anonym und zurückgezogen. Kontakte mit Menschen begrenzt sie auf das Nötigste, hin und wieder ein Date ohne Folgen. Eine gewisse Leere muss sie empfunden haben, legt sie sich doch einen Hamster zu. Als sie mangels „Liebreizes“ ihre Arbeit verliert, nimmt die phlegmatische junge Frau einen ungewöhnlichen Job an. Sie wird Teil einer Truppe, die die unappetitlichen geruchsintensiven Überreste von unbemerkt Gestorbenen reinigt. Es kostet sie zwar Überwindung, was der charismatische lebenslustige Chef nicht gelten lässt. Er verlangt von seinem Team höchsten Einsatz, was gemeinsame tägliche Besuche von Badehaus und Restaurant einschließt. Zugleich erschließt er seinen Leuten, eben auch Suzu und ihrem verschlossenen jungen Kollegen, ihre Arbeit ernst zu nehmen, die Vorgeschichten und die Würde der einsam Gestorbenen, der Kodokushi, zu achten. Peu à peu verändert sich dabei Suzus eigenes Leben. Mit Leichtigkeit und Eleganz verzahnt die Autorin die großen Fragen vom Leben und Sterben, von Nähe und Distanz, Gesellschaft und Einsamkeit, um sie sogleich spielerisch durcheinanderzuwirbeln. Erhöht wird das Lesevergnügen durch einen Anhang, der japanische Begriffe und Spezifika erklärt. (Stefanie Hetze)

Die Aushilfskellnerin Suzu lebt in einer japanischen Großstadt anonym und zurückgezogen. Kontakte mit Menschen begrenzt sie auf das Nötigste, hin und wieder ein Date ohne Folgen. Eine gewisse Leere muss sie empfunden haben, legt sie sich doch einen Hamster zu. Als sie mangels „Liebreizes“ ihre Arbeit verliert, nimmt die phlegmatische junge Frau einen ungewöhnlichen Job an. Sie wird Teil einer Truppe, die die unappetitlichen geruchsintensiven Überreste von unbemerkt Gestorbenen reinigt. Es kostet sie zwar Überwindung, was der charismatische lebenslustige Chef nicht gelten lässt. Er verlangt von seinem Team höchsten Einsatz, was gemeinsame tägliche Besuche von Badehaus und Restaurant einschließt. Zugleich erschließt er seinen Leuten, eben auch Suzu und ihrem verschlossenen jungen Kollegen, ihre Arbeit ernst zu nehmen, die Vorgeschichten und die Würde der einsam Gestorbenen, der Kodokushi, zu achten. Peu à peu verändert sich dabei Suzus eigenes Leben. Mit Leichtigkeit und Eleganz verzahnt die Autorin die großen Fragen vom Leben und Sterben, von Nähe und Distanz, Gesellschaft und Einsamkeit, um sie sogleich spielerisch durcheinanderzuwirbeln. Erhöht wird das Lesevergnügen durch einen Anhang, der japanische Begriffe und Spezifika erklärt. (Stefanie Hetze) Ein Roman, der uns mit Wucht in die Realität der italienischen Provinz katapultiert. Gaia, die Ich-Erzählerin, wächst unter prekärsten Bedingungen auf. Der Vater sitzt seit einem Schwarzarbeitsunfall querschnittsgelähmt passiv herum, während die kämpferische Mutter, eine Mamma Roma, alles mit Ach und Krach über Wasser hält. Mit Tricks schafft diese es, die Familie raus aus Rom in eine Kleinstadt mit vielen Wohlsituierten am Lago di Bracciano zu bugsieren. Für die Tochter beginnt ein enormer Spagat. Sie soll den Aufstieg schaffen, der ihrer Mutter verwehrt ist. Dazu muss sie lernen, noch mehr pauken und jeden Tag den langen Weg nach Rom in eine Reichenschule pendeln. Dabei will sie wie die anderen Dinge anhäufen und sich vergnügen. Doch so sehr sie sich anstrengt, sie bleibt die bemitleidete Außenseiterin, der sich auch als Erwachsene die Türen versperren. Da hilft nur unbändige Wut, die sich vielfach gewaltsam entlädt. Wie Giulia Caminito die Bandbreite an aufgestauten und ausbrechenden Gefühlszuständen ihrer Protagonistin austariert, ist grandios, verstörend und enorm berührend. Glasklar und unmittelbar ist dazu die deutsche Übertragung von Barbara Kleiner – eine Lektüre, die nachhallt. (Stefanie Hetze)

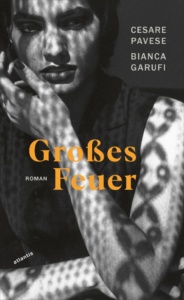

Ein Roman, der uns mit Wucht in die Realität der italienischen Provinz katapultiert. Gaia, die Ich-Erzählerin, wächst unter prekärsten Bedingungen auf. Der Vater sitzt seit einem Schwarzarbeitsunfall querschnittsgelähmt passiv herum, während die kämpferische Mutter, eine Mamma Roma, alles mit Ach und Krach über Wasser hält. Mit Tricks schafft diese es, die Familie raus aus Rom in eine Kleinstadt mit vielen Wohlsituierten am Lago di Bracciano zu bugsieren. Für die Tochter beginnt ein enormer Spagat. Sie soll den Aufstieg schaffen, der ihrer Mutter verwehrt ist. Dazu muss sie lernen, noch mehr pauken und jeden Tag den langen Weg nach Rom in eine Reichenschule pendeln. Dabei will sie wie die anderen Dinge anhäufen und sich vergnügen. Doch so sehr sie sich anstrengt, sie bleibt die bemitleidete Außenseiterin, der sich auch als Erwachsene die Türen versperren. Da hilft nur unbändige Wut, die sich vielfach gewaltsam entlädt. Wie Giulia Caminito die Bandbreite an aufgestauten und ausbrechenden Gefühlszuständen ihrer Protagonistin austariert, ist grandios, verstörend und enorm berührend. Glasklar und unmittelbar ist dazu die deutsche Übertragung von Barbara Kleiner – eine Lektüre, die nachhallt. (Stefanie Hetze) Dieser knappe Roman hat es in sich: Ein Telegramm holt Silvia aus einer norditalienischen Stadt zurück in ihr Heimatdorf im Süden, zu ihrer Familie und Vergangenheit. Sie überredet ihren Ex-Freund Giovanni, sie zu begleiten, obwohl sie ihn eigentlich eklig findet. Ihm macht ihr Angebot Hoffnung. Bei ihr Zuhause treffen sie auf einen sterbenden Jungen, eine verstörte Mutter, einen übergriffigen Stiefvater und eine verschlossene Hausangestellte. Nehmen diese ihnen ihre vermeintliche Verlobung ab? Was hat es mit dem Jungen auf sich? Was ist damals passiert? Abgründe aus der Vergangenheit tun sich auf, die weit in die Gegenwart hineinreichen: Vergewaltigung, Mißbrauch, absolutes Schweigen. Ihre

Dieser knappe Roman hat es in sich: Ein Telegramm holt Silvia aus einer norditalienischen Stadt zurück in ihr Heimatdorf im Süden, zu ihrer Familie und Vergangenheit. Sie überredet ihren Ex-Freund Giovanni, sie zu begleiten, obwohl sie ihn eigentlich eklig findet. Ihm macht ihr Angebot Hoffnung. Bei ihr Zuhause treffen sie auf einen sterbenden Jungen, eine verstörte Mutter, einen übergriffigen Stiefvater und eine verschlossene Hausangestellte. Nehmen diese ihnen ihre vermeintliche Verlobung ab? Was hat es mit dem Jungen auf sich? Was ist damals passiert? Abgründe aus der Vergangenheit tun sich auf, die weit in die Gegenwart hineinreichen: Vergewaltigung, Mißbrauch, absolutes Schweigen. Ihre