Dumont Verlag 2025, 208 Seiten, 23 Euro

Leon Engler startet sein autofiktionales Familienherbarium mit einem Tusch: Die Firma, die die Wertsachen der Mutter vor ihrer Zwangsräumung aus der Münchner Zwei-Raumwohnung einlagern soll, irrt sich im Zimmer und nimmt die sieben Kartons mit, die für den Müll bestimmt waren. Alles Bewahrenswerte geht im Heizkraftwerk Nord in Flammen auf. Hier steckt bereits alles drin, was dieser Roman mit feiner Raffinesse und einem untrüglichen Gespür für die Absurdität von Selbstbetrachtungen verfolgt: Es sind irgendwie immer die falschen Kisten, die weitergegeben werden. Mit diesem Gepäck startet der Ich-Erzähler in seine Geschichte, verliebt sich, freundet sich mit seinem älteren Nachbarn an, streift durch Städte und Begegnungen und öffnet von Zeit zu Zeit einen der schwergewichtigen Kartons: Die Mutter alkoholkrank und, wie der Vater, depressiv, die Großmutter bipolar und suizidal, der Großvater schizophren. Sein Erbe scheint klar, doch fällt er seinen Prädispositionen in den Rücken, wechselt die Seiten und betritt die Psychiatrie mit einem Arbeitsvertrag. Begleitet von Bachmann und Hustvedt, von Freud, Lacan und Klein und nicht zuletzt dem Botaniker von Linné gelingt Engler ein psycholiterarischer Schulterschluss der superklug und einfühlsam schön Familie als einen absolut lebens- und lesenswerten Selbstversuch erzählt. (Kerstin Follenius)

Leon Engler startet sein autofiktionales Familienherbarium mit einem Tusch: Die Firma, die die Wertsachen der Mutter vor ihrer Zwangsräumung aus der Münchner Zwei-Raumwohnung einlagern soll, irrt sich im Zimmer und nimmt die sieben Kartons mit, die für den Müll bestimmt waren. Alles Bewahrenswerte geht im Heizkraftwerk Nord in Flammen auf. Hier steckt bereits alles drin, was dieser Roman mit feiner Raffinesse und einem untrüglichen Gespür für die Absurdität von Selbstbetrachtungen verfolgt: Es sind irgendwie immer die falschen Kisten, die weitergegeben werden. Mit diesem Gepäck startet der Ich-Erzähler in seine Geschichte, verliebt sich, freundet sich mit seinem älteren Nachbarn an, streift durch Städte und Begegnungen und öffnet von Zeit zu Zeit einen der schwergewichtigen Kartons: Die Mutter alkoholkrank und, wie der Vater, depressiv, die Großmutter bipolar und suizidal, der Großvater schizophren. Sein Erbe scheint klar, doch fällt er seinen Prädispositionen in den Rücken, wechselt die Seiten und betritt die Psychiatrie mit einem Arbeitsvertrag. Begleitet von Bachmann und Hustvedt, von Freud, Lacan und Klein und nicht zuletzt dem Botaniker von Linné gelingt Engler ein psycholiterarischer Schulterschluss der superklug und einfühlsam schön Familie als einen absolut lebens- und lesenswerten Selbstversuch erzählt. (Kerstin Follenius)

Ein nicht mehr ganz junges Paar wünscht sich ein Kind. Der Wunsch ist und wird nach mehreren Fehlgeburten so dringend, dass aufgrund des fortgeschrittenen Alters nur noch eine Auslandsadoption bleibt. Nach einem mehrjährigen Behördenlauf bringt das Paar ein dreijähriges Kind von Colombo nach Berlin. Ulrike Draesner assoziiert sich ausgesprochen freimütig, mal humorvoll, mal aufwühlend durch den Kosmos ihrer eigenen Familiengeschichte – einer Familienfindung, der vielschichtigen Suche nach Elternschaft, die auch den Verlust des (Eltern)Paares bedeutet. Dabei folgt sie durchaus einer Chronologie der Geschehnisse, öffnet jedoch in Rückblenden, Ausblicken oder Exkursen immer wieder Tür und Tor zu gesellschaftspolitisch relevanten Fragen, so etwa was es bedeutet, als weiße Familie ein Schwarzes Kind zu adoptieren. “zu lieben” ist kein Roman im eigentlichen Sinne. Ulrike Draesner unterstreicht dies selbst, indem schon auf dem Buchcover das beigestellte Roman nur noch durchgestrichen zu lesen ist. Streichungen dieser Art finden sich zahlreich, als ob die Autorin Einblick gewährt, nicht nur in ihr Leben, sondern auch in ihren Schreibprozess. Schon einige Zeit lag dieses Buch bei mir. Sein Thema und seine ersten Seiten hatten mich so sehr dafür eingenommen, dass ich mir seine Lektüre für die freien Tage zwischen den Jahren aufhob. Es hat sich sehr gelohnt! (Jana Kühn)

Ein nicht mehr ganz junges Paar wünscht sich ein Kind. Der Wunsch ist und wird nach mehreren Fehlgeburten so dringend, dass aufgrund des fortgeschrittenen Alters nur noch eine Auslandsadoption bleibt. Nach einem mehrjährigen Behördenlauf bringt das Paar ein dreijähriges Kind von Colombo nach Berlin. Ulrike Draesner assoziiert sich ausgesprochen freimütig, mal humorvoll, mal aufwühlend durch den Kosmos ihrer eigenen Familiengeschichte – einer Familienfindung, der vielschichtigen Suche nach Elternschaft, die auch den Verlust des (Eltern)Paares bedeutet. Dabei folgt sie durchaus einer Chronologie der Geschehnisse, öffnet jedoch in Rückblenden, Ausblicken oder Exkursen immer wieder Tür und Tor zu gesellschaftspolitisch relevanten Fragen, so etwa was es bedeutet, als weiße Familie ein Schwarzes Kind zu adoptieren. “zu lieben” ist kein Roman im eigentlichen Sinne. Ulrike Draesner unterstreicht dies selbst, indem schon auf dem Buchcover das beigestellte Roman nur noch durchgestrichen zu lesen ist. Streichungen dieser Art finden sich zahlreich, als ob die Autorin Einblick gewährt, nicht nur in ihr Leben, sondern auch in ihren Schreibprozess. Schon einige Zeit lag dieses Buch bei mir. Sein Thema und seine ersten Seiten hatten mich so sehr dafür eingenommen, dass ich mir seine Lektüre für die freien Tage zwischen den Jahren aufhob. Es hat sich sehr gelohnt! (Jana Kühn) Zora del Buono ist acht Monate alt, als ihr Vater bei einem unverschuldeten Autounfall stirbt. Sie kennt die groben Umstände des Unfalls: ein missglücktes Überholmanöver, ein roter Chevrolet, die Initialien des Unfallverursachers. 60 Jahre später plötzlich der Wunsch, diesen E.T., den Töter des Vaters, zu finden. Seinetwegen ist das Protokoll einer Recherche. Durch Zeitungsartikel, Gerichtsurteile, Gespräche mit Zeitzeug*innen nähert sich die Autorin dem damaligen Unfallhergang und damit auch dem Töter an, der plötzlich einen richtigen Namen hat, ein Leben und eine Geschichte. Gleichzeitig reflektiert Zora del Buono ein von Verlust geprägtes Leben (nicht das Fehlen des Vaters ist schmerzhaft, die tiefe Trauer der Mutter ist es), lässt uns teilhaben an Beobachtungen, Erinnerungen, Begegnungen, stellt Listen auf (von Menschen, die bei Autounfällen starben, von bekannten Eigenschaften des Vaters, von Fakten über den Töter, von den eigenen Deformationen) und hadert mit den ungestellten Fragen an die Mutter – in einer Sprache, die nicht nüchtern ist, aber sehr klar, kein bisschen sentimental, aber berührend. Seinetwegen ist die unbedingt lesenswerte Autofiktion einer Menschenfreundin. Ehrlich – wie es scheint, zärtlich, manchmal schonungslos, oft humorvoll, immer klug. (Katharina Bischoff)

Zora del Buono ist acht Monate alt, als ihr Vater bei einem unverschuldeten Autounfall stirbt. Sie kennt die groben Umstände des Unfalls: ein missglücktes Überholmanöver, ein roter Chevrolet, die Initialien des Unfallverursachers. 60 Jahre später plötzlich der Wunsch, diesen E.T., den Töter des Vaters, zu finden. Seinetwegen ist das Protokoll einer Recherche. Durch Zeitungsartikel, Gerichtsurteile, Gespräche mit Zeitzeug*innen nähert sich die Autorin dem damaligen Unfallhergang und damit auch dem Töter an, der plötzlich einen richtigen Namen hat, ein Leben und eine Geschichte. Gleichzeitig reflektiert Zora del Buono ein von Verlust geprägtes Leben (nicht das Fehlen des Vaters ist schmerzhaft, die tiefe Trauer der Mutter ist es), lässt uns teilhaben an Beobachtungen, Erinnerungen, Begegnungen, stellt Listen auf (von Menschen, die bei Autounfällen starben, von bekannten Eigenschaften des Vaters, von Fakten über den Töter, von den eigenen Deformationen) und hadert mit den ungestellten Fragen an die Mutter – in einer Sprache, die nicht nüchtern ist, aber sehr klar, kein bisschen sentimental, aber berührend. Seinetwegen ist die unbedingt lesenswerte Autofiktion einer Menschenfreundin. Ehrlich – wie es scheint, zärtlich, manchmal schonungslos, oft humorvoll, immer klug. (Katharina Bischoff)

Ada ist anders, als die anderen. Das merkt sie im Kindergarten, in der Schule, als Erwachsene. Auf die Frage, woher sie kommt, weiß sie keine Antwort. Sie weiß nur, dass man da, wo sie herkommt stauchen statt treten und heben statt halten sagt. Die Frage nach der Dazugehörigkeit ist das Leitmotiv, an dem entlang Dilek Güngör durch Adas Leben mäandert. Unchronologisch erzählt sie in manchmal sehr konkreten, manchmal abstrakten Miniaturen von Adas Erleben einer Welt, die ihre Welt, ihr Alltag ist und in der sie sich doch oft als Gast, anders, fremd fühlt.

Ada ist anders, als die anderen. Das merkt sie im Kindergarten, in der Schule, als Erwachsene. Auf die Frage, woher sie kommt, weiß sie keine Antwort. Sie weiß nur, dass man da, wo sie herkommt stauchen statt treten und heben statt halten sagt. Die Frage nach der Dazugehörigkeit ist das Leitmotiv, an dem entlang Dilek Güngör durch Adas Leben mäandert. Unchronologisch erzählt sie in manchmal sehr konkreten, manchmal abstrakten Miniaturen von Adas Erleben einer Welt, die ihre Welt, ihr Alltag ist und in der sie sich doch oft als Gast, anders, fremd fühlt. Eine wirkliche Entdeckung nicht nur dieses Frühjahrs oder dieses Leipziger Buchmessen Gastlandauftritts ist dieser Familien-Roman. Ich nenne ihn so, weil ich ihn für eine perfekte Familienlektüre halte, der am besten alle gemeinsam lauschen. Vielleicht auch, weil es den einen oder anderen Moment gibt, für den ich manchen Kindern Begleitung wünsche, um die Geschehnisse einzuordnen. Aber von vorn, denn alles beginnt mit einem wortwörtlich großen Knall: Ein Laster rast in ein kleines Haus, genau in das Schlafzimmer von Juss. Der Junge wird schwer verletzt geborgen und hier beginnt in Rückblenden die Erzählung eines Sommers, gleichzeitig die Geschichte einer Großfamilie, die in ihrem Zusammenhalt beglückt. Fünf kleine Häuser stehen da am Fluss, in denen mehrere Familien, Onkel, Tanten und Großeltern leben. Da wird füreinander gesorgt und eingestanden, gestritten und sich vertragen, sich vertraut und verziehen. Zwischen Juss und seine Cousine Amber passt kein Blatt Papier, so unzertrennlich verbringen sie die Tage – bis eben besagter Unfall passiert … Das Happy-End sei hier vorweggenommen! (Jana Kühn)

Eine wirkliche Entdeckung nicht nur dieses Frühjahrs oder dieses Leipziger Buchmessen Gastlandauftritts ist dieser Familien-Roman. Ich nenne ihn so, weil ich ihn für eine perfekte Familienlektüre halte, der am besten alle gemeinsam lauschen. Vielleicht auch, weil es den einen oder anderen Moment gibt, für den ich manchen Kindern Begleitung wünsche, um die Geschehnisse einzuordnen. Aber von vorn, denn alles beginnt mit einem wortwörtlich großen Knall: Ein Laster rast in ein kleines Haus, genau in das Schlafzimmer von Juss. Der Junge wird schwer verletzt geborgen und hier beginnt in Rückblenden die Erzählung eines Sommers, gleichzeitig die Geschichte einer Großfamilie, die in ihrem Zusammenhalt beglückt. Fünf kleine Häuser stehen da am Fluss, in denen mehrere Familien, Onkel, Tanten und Großeltern leben. Da wird füreinander gesorgt und eingestanden, gestritten und sich vertragen, sich vertraut und verziehen. Zwischen Juss und seine Cousine Amber passt kein Blatt Papier, so unzertrennlich verbringen sie die Tage – bis eben besagter Unfall passiert … Das Happy-End sei hier vorweggenommen! (Jana Kühn)  Issa ist verwirrt: Sie ist schwanger, hin- und hergerissen zwischen Kindsvater („sofort heiraten“), ihrer Mutter („abtreiben“) und eigenen Gefühlen und Plänen. Mehr oder weniger freiwillig lässt sie sich darauf ein, aus der deutschen Großstadt zu ihrer Großmutter und Urgroßmutter nach Kamerun zu fliegen, um dort an traditionellen Ritualen teilzunehmen. Das Haus der Omas, ihre Strenge und Rätselhaftigkeit, ihre Liebe und Klugheit sind ihr aus der Kindheit eng vertraut. Sie kann anfangen zu entspannen, ist sie nicht nur dem Zerren ihrer Engsten entronnen, sondern auch dem deutschen Rassismus. Gleichzeitig eckt sie in der unüberschaubar weit verzweigten afrikanischen Großfamilie mit ihrem „Deutschsein“ an und lässt die Rituale wie etwas Äußerliches über sich ergehen.

Issa ist verwirrt: Sie ist schwanger, hin- und hergerissen zwischen Kindsvater („sofort heiraten“), ihrer Mutter („abtreiben“) und eigenen Gefühlen und Plänen. Mehr oder weniger freiwillig lässt sie sich darauf ein, aus der deutschen Großstadt zu ihrer Großmutter und Urgroßmutter nach Kamerun zu fliegen, um dort an traditionellen Ritualen teilzunehmen. Das Haus der Omas, ihre Strenge und Rätselhaftigkeit, ihre Liebe und Klugheit sind ihr aus der Kindheit eng vertraut. Sie kann anfangen zu entspannen, ist sie nicht nur dem Zerren ihrer Engsten entronnen, sondern auch dem deutschen Rassismus. Gleichzeitig eckt sie in der unüberschaubar weit verzweigten afrikanischen Großfamilie mit ihrem „Deutschsein“ an und lässt die Rituale wie etwas Äußerliches über sich ergehen. Auch wenn der Einband rot leuchtet und goldene Schrift schimmert, lässt er so zurückhaltend nicht ahnen, was für ein Schatz sich dahinter verbirgt. Rao Pingru hatte nach dem Tod seiner Frau Meitang die Geschichte ihrer Liebe und ihres Lebens für seine Nachkommen aufgeschrieben. Erst durch eine Enkelin, die Teile davon im Netz postete, kam es zur Buchveröffentlichung. In einer genialen Kombination aus lapidarem Berichten des Geschehens und tiefer Zuneigung für seine Liebste schildert er seine Kindheit und die 60 gemeinsamen Jahre mit Meitang. Auf ihre intime familiäre Welt wirken sich die übermächtigen politischen Ereignisse und Umwälzungen um sie herum im China des 20. Jahrhunderts unmittelbar aus. Doch bei aller Drangsal behält Rao Pingru seine zuversichtliche Lebenseinstellung, genährt durch die Liebe zu seiner Frau. Ein faszinierendes, ja beglückendes Memoir, angereichert durch zahlreiche farbige Illustrationen des Autors und eine historische Zeittafel. (Stefanie Hetze)

Auch wenn der Einband rot leuchtet und goldene Schrift schimmert, lässt er so zurückhaltend nicht ahnen, was für ein Schatz sich dahinter verbirgt. Rao Pingru hatte nach dem Tod seiner Frau Meitang die Geschichte ihrer Liebe und ihres Lebens für seine Nachkommen aufgeschrieben. Erst durch eine Enkelin, die Teile davon im Netz postete, kam es zur Buchveröffentlichung. In einer genialen Kombination aus lapidarem Berichten des Geschehens und tiefer Zuneigung für seine Liebste schildert er seine Kindheit und die 60 gemeinsamen Jahre mit Meitang. Auf ihre intime familiäre Welt wirken sich die übermächtigen politischen Ereignisse und Umwälzungen um sie herum im China des 20. Jahrhunderts unmittelbar aus. Doch bei aller Drangsal behält Rao Pingru seine zuversichtliche Lebenseinstellung, genährt durch die Liebe zu seiner Frau. Ein faszinierendes, ja beglückendes Memoir, angereichert durch zahlreiche farbige Illustrationen des Autors und eine historische Zeittafel. (Stefanie Hetze)

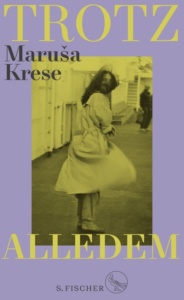

Maruša Krese war Lyrikerin, Autorin von Kurzgeschichten und Radiofeuilletons, alleinerziehende Mutter, Über-Lebenskünstlerin, weltoffene Kosmopolitin und Tochter hochdekorierter slowenischer Partisanen. In ihrem ersten Roman, den sie kurz vor ihrem Tod mit 62 Jahren veröffentlichte, verarbeitet sie, wie so oft in Debüts, ihre eigene Familiengeschichte. Dabei wählt sie jedoch einen Kunstgriff, der den Roman zu einem literarischen Juwel macht. Für ihre drei Hauptpersonen Mutter, Vater und sich selbst wählt sie drei Stimmen. Sie, Er, Ich. Mitten im extrem harten Partisanenkrieg erzählen abwechselnd Sie und Er ihre Erlebnisse, Gedanken und Gefühle. Nach dem Krieg im kommunistischen Jugoslawien, in dem Sie und Er erst einmal Karriere machen und hohe Preise dafür zahlen, kommt Ich mit der Wahrnehmung einer anderen freiheitsliebenden Generation hinzu, wechseln die drei Innenperspektiven auf die massiven politischen Umwälzungen einander ab. Das ist Geschichte von innen erzählt. Beeindruckend. (Stefanie Hetze)

Maruša Krese war Lyrikerin, Autorin von Kurzgeschichten und Radiofeuilletons, alleinerziehende Mutter, Über-Lebenskünstlerin, weltoffene Kosmopolitin und Tochter hochdekorierter slowenischer Partisanen. In ihrem ersten Roman, den sie kurz vor ihrem Tod mit 62 Jahren veröffentlichte, verarbeitet sie, wie so oft in Debüts, ihre eigene Familiengeschichte. Dabei wählt sie jedoch einen Kunstgriff, der den Roman zu einem literarischen Juwel macht. Für ihre drei Hauptpersonen Mutter, Vater und sich selbst wählt sie drei Stimmen. Sie, Er, Ich. Mitten im extrem harten Partisanenkrieg erzählen abwechselnd Sie und Er ihre Erlebnisse, Gedanken und Gefühle. Nach dem Krieg im kommunistischen Jugoslawien, in dem Sie und Er erst einmal Karriere machen und hohe Preise dafür zahlen, kommt Ich mit der Wahrnehmung einer anderen freiheitsliebenden Generation hinzu, wechseln die drei Innenperspektiven auf die massiven politischen Umwälzungen einander ab. Das ist Geschichte von innen erzählt. Beeindruckend. (Stefanie Hetze)