Aus dem Amerikanischen Englisch von Dirk van Gusteren, Hanser 2025, 104 Seiten, 20 Euro

1916, Cambridge in New England. In einem Pub begegnen sich die beiden Musikstudenten David und Lionel. Der eine sitzt am Klavier und spielt alte Volkslieder, die er bei seinen Streifzügen durch die Provinzen sammelt. Der andere kann unerwartet eines davon mitsingen. Das ist der Beginn einer leisen, leidenschaftlichen und unausweichlichen Liebesgeschichte, die einen Herbst und einen Sommer dauert. Mit einem Phonographen und etlichen Wachsrollen ziehen die beiden jungen Männer zwei Monate durch die Nadelwälder Maines und zeichnen traditionelles Liedgut auf, gesungen in Küchen, Scheunen, abseits der Öffentlichkeit. Beindruckender sind jedoch die Worte, die der Erzähler Lionel „für all die filigranen Ränder der verlorenen Klänge“ findet, die nicht auf Wachsrollen archiviert wurden. Nüchtern, klar und hochpoetisch erzählt Shattuck diese Liebesgeschichte in und über ihre Klanglandschaft. Jene Wachsrollen sind es auch, die die Verbindung zu der zweiten, in diesem Band enthaltene Erzählung bilden. In den 1980ern findet Anni, Mitte 30, einen Karton mit jenem Archivmaterial auf dem Dachboden ihres neu gekauften Hauses und hört plötzlich das Knistern und Rauschen ihrer eigenen Beziehung. Ein Buch, so schmal wie intensiv. Im Sofa verschwinden und jemandem Vorlesen. In die Tasche stecken und im Wald eine Lichtung suchen – dieses Buch ist ein besonderer Moment. (Kerstin Follenius)

1916, Cambridge in New England. In einem Pub begegnen sich die beiden Musikstudenten David und Lionel. Der eine sitzt am Klavier und spielt alte Volkslieder, die er bei seinen Streifzügen durch die Provinzen sammelt. Der andere kann unerwartet eines davon mitsingen. Das ist der Beginn einer leisen, leidenschaftlichen und unausweichlichen Liebesgeschichte, die einen Herbst und einen Sommer dauert. Mit einem Phonographen und etlichen Wachsrollen ziehen die beiden jungen Männer zwei Monate durch die Nadelwälder Maines und zeichnen traditionelles Liedgut auf, gesungen in Küchen, Scheunen, abseits der Öffentlichkeit. Beindruckender sind jedoch die Worte, die der Erzähler Lionel „für all die filigranen Ränder der verlorenen Klänge“ findet, die nicht auf Wachsrollen archiviert wurden. Nüchtern, klar und hochpoetisch erzählt Shattuck diese Liebesgeschichte in und über ihre Klanglandschaft. Jene Wachsrollen sind es auch, die die Verbindung zu der zweiten, in diesem Band enthaltene Erzählung bilden. In den 1980ern findet Anni, Mitte 30, einen Karton mit jenem Archivmaterial auf dem Dachboden ihres neu gekauften Hauses und hört plötzlich das Knistern und Rauschen ihrer eigenen Beziehung. Ein Buch, so schmal wie intensiv. Im Sofa verschwinden und jemandem Vorlesen. In die Tasche stecken und im Wald eine Lichtung suchen – dieses Buch ist ein besonderer Moment. (Kerstin Follenius)

Auf der Suche nach einer anderen, vor allem sinnvolleren Aufgabe beginnt die Verwaltungsangestellte einer Seniorenresidenz in der südkoreanischen Provinz die alten Leute nach ihrem Leben zu befragen. Die Rückblicke finden großen Anklang – endlich einmal gehört werden. So manche Person erfindet offensichtlich Passagen zum Leben hinzu, doch Frau Mook scheint nun wirklich zu übertreiben. Oder nicht? War sie wirklich eine der vielen Trostfrauen im Pazifikkrieg, findige Spionin für Nord- wie Südkorea? Mörderin und Terroristin? Wieviele Namen, Orte, Stationen, wieviel Hunger, Leid und Gewalt, wieviel Liebe – wieviele Leben passen in ein einziges Leben? Mirinae Lee spannt mit ihrem Roman und der Lebensgeschichte(n) von Frau Mook einen Jahrhundertbogen über die Geschichte Koreas. Erschütternd wie gebannt, ja schonungslos bleibt die Lektüre von der ersten bis zur letzten Seite. Beglückend daran ist, wie klug der Roman gebaut ist, wie durchdacht sich Personen und Bezüge erst im Verlauf erschließen. Lee schreibt das Porträt einer mutigen, widerständigen und kraftvollen Frau, die bis zum letzten Atemzug versucht in einem gewalttätigen System selbstbestimmt zu leben. Völlig zurecht stand die Autorin damit 2024 auf der Longlist des Women’s Prize for Fiction. (Jana Kühn)

Auf der Suche nach einer anderen, vor allem sinnvolleren Aufgabe beginnt die Verwaltungsangestellte einer Seniorenresidenz in der südkoreanischen Provinz die alten Leute nach ihrem Leben zu befragen. Die Rückblicke finden großen Anklang – endlich einmal gehört werden. So manche Person erfindet offensichtlich Passagen zum Leben hinzu, doch Frau Mook scheint nun wirklich zu übertreiben. Oder nicht? War sie wirklich eine der vielen Trostfrauen im Pazifikkrieg, findige Spionin für Nord- wie Südkorea? Mörderin und Terroristin? Wieviele Namen, Orte, Stationen, wieviel Hunger, Leid und Gewalt, wieviel Liebe – wieviele Leben passen in ein einziges Leben? Mirinae Lee spannt mit ihrem Roman und der Lebensgeschichte(n) von Frau Mook einen Jahrhundertbogen über die Geschichte Koreas. Erschütternd wie gebannt, ja schonungslos bleibt die Lektüre von der ersten bis zur letzten Seite. Beglückend daran ist, wie klug der Roman gebaut ist, wie durchdacht sich Personen und Bezüge erst im Verlauf erschließen. Lee schreibt das Porträt einer mutigen, widerständigen und kraftvollen Frau, die bis zum letzten Atemzug versucht in einem gewalttätigen System selbstbestimmt zu leben. Völlig zurecht stand die Autorin damit 2024 auf der Longlist des Women’s Prize for Fiction. (Jana Kühn) Eigentlich hat Hai, ein 19-jähriger queerer Amerikaner vietnamesischer Abstammung, das Leben noch vor sich, aber für ihn tun sich nur Abgründe auf. Er hat seinen Freund verloren, ist fest im Griff seiner Tablettensucht, das College hat er mit einem Schuldenberg geschmissen. Ohne Perspektive kehrt er in sein Heimatnest zurück, wo apokalyptischer Stillstand, Verfall und Leere herrschen. Hier trifft er auf Grazina, die am Ende ihres ereignisreichen Lebens steht. Wie ihr altersschwaches Haus zerbröseln ihr Geist und Körper, gleichzeitig blitzen immer wieder Momente ihrer Stärke und Gewitztheit auf. Hai schlüpft bei ihr unter und begibt sich mit ihr auf phantastische Reisen zwischen Realität und Demenz, die Vuong umwerfend schildert. Über seinen sehr besonderen Cousin Sony findet Hai einen Job in einem Fastfoodrestaurant. Alle, die dort prekär arbeiten und die in der Regel auch in der Literatur ein Schattendasein führen, befördert der Autor mit all ihren Problemen, Spleens und Träumen ins Rampenlicht. Er bewegt sich mit ihnen, mit Hai, mit Grazina in abgefuckten, atemberaubend beschriebenen Orten und Landschaften. Voller Zärtlichkeit und Respekt, aber auch höchst unterhaltsam verwickelt er sie in spannende Roadmovies, dramatische Beziehungs- und Familiengeschichten und kontrastiert ihre Sehnsüchte mit den knallharten Realitäten der USA. Eine ergreifende Ode auf das vielfältige Amerika. (Stefanie Hetze)

Eigentlich hat Hai, ein 19-jähriger queerer Amerikaner vietnamesischer Abstammung, das Leben noch vor sich, aber für ihn tun sich nur Abgründe auf. Er hat seinen Freund verloren, ist fest im Griff seiner Tablettensucht, das College hat er mit einem Schuldenberg geschmissen. Ohne Perspektive kehrt er in sein Heimatnest zurück, wo apokalyptischer Stillstand, Verfall und Leere herrschen. Hier trifft er auf Grazina, die am Ende ihres ereignisreichen Lebens steht. Wie ihr altersschwaches Haus zerbröseln ihr Geist und Körper, gleichzeitig blitzen immer wieder Momente ihrer Stärke und Gewitztheit auf. Hai schlüpft bei ihr unter und begibt sich mit ihr auf phantastische Reisen zwischen Realität und Demenz, die Vuong umwerfend schildert. Über seinen sehr besonderen Cousin Sony findet Hai einen Job in einem Fastfoodrestaurant. Alle, die dort prekär arbeiten und die in der Regel auch in der Literatur ein Schattendasein führen, befördert der Autor mit all ihren Problemen, Spleens und Träumen ins Rampenlicht. Er bewegt sich mit ihnen, mit Hai, mit Grazina in abgefuckten, atemberaubend beschriebenen Orten und Landschaften. Voller Zärtlichkeit und Respekt, aber auch höchst unterhaltsam verwickelt er sie in spannende Roadmovies, dramatische Beziehungs- und Familiengeschichten und kontrastiert ihre Sehnsüchte mit den knallharten Realitäten der USA. Eine ergreifende Ode auf das vielfältige Amerika. (Stefanie Hetze) Kevin Chen, Berliner Autor und Filmschauspieler, ist in Taiwan geboren und aufgewachsen. Die Beziehung zu diesem Land bildet den perfekten Hintergrund für diesen außergewöhnlichen Roman, der bereits in mehr als zehn Sprachen übersetzt worden ist.

Kevin Chen, Berliner Autor und Filmschauspieler, ist in Taiwan geboren und aufgewachsen. Die Beziehung zu diesem Land bildet den perfekten Hintergrund für diesen außergewöhnlichen Roman, der bereits in mehr als zehn Sprachen übersetzt worden ist. bruder, wenn wir nicht family sind, wer dann zu lesen ist eine literarische Achterbahnfahrt.

bruder, wenn wir nicht family sind, wer dann zu lesen ist eine literarische Achterbahnfahrt. Eine schmächtige Frau erschießt ihren gewalttätigen Mann, versteckt seine Leiche, schleift sie in ein von ihr gegrabenes Loch. Als dies von Fliegen heimgesucht wird, zerrt sie sie durchs Kinderzimmer auf den Dachboden, wo sie sie einbetoniert. Eine Frau tickt in der Metro aus, sticht mit einem Messer um sich und beleidigt rassistisch. Ein Mann versucht, mit Atropin alte Frauen zu vergiften, um an ihr Erbe zu kommen. Solch dramatische Taten werden in der Regel kurz medial hochgekocht, um alsbald von einem neuen Skandal abgelöst zu werden. Nur Strafgerichte gehören zu den Orten, an denen minutiös hergeleitet wird, wie es zu derart unberechenbaren Handlungen kommen konnte. Yasmina Reza protokolliert seit Jahren Prozesse, in denen die Widersprüche der menschlichen Existenz in all ihren Verästelungen zur Sprache kommen. Dabei urteilt sie nicht und interessiert sich auch nicht für das finale Urteil. Sie lässt sich ganz auf die Äußerungen der jeweiligen Seite ein, was bei der Lektüre zu einem ständigen Perspektivwechsel und damit einer rasanten Abfolge von Mitfühlen und Urteilen führt. Das macht ungemein klug deutlich, wie schnell alltägliche Situationen kippen können. Wie gefährdet und von Zufällen bestimmt das Leben ist, erzählt Reza auch in sehr persönlichen Skizzen, die wieder auf eine andere Art berühren und die kostbare Zerbrechlichkeit des Daseins erfahrbar machen. Ein wirklich besonderes Buch! (Stefanie Hetze)

Eine schmächtige Frau erschießt ihren gewalttätigen Mann, versteckt seine Leiche, schleift sie in ein von ihr gegrabenes Loch. Als dies von Fliegen heimgesucht wird, zerrt sie sie durchs Kinderzimmer auf den Dachboden, wo sie sie einbetoniert. Eine Frau tickt in der Metro aus, sticht mit einem Messer um sich und beleidigt rassistisch. Ein Mann versucht, mit Atropin alte Frauen zu vergiften, um an ihr Erbe zu kommen. Solch dramatische Taten werden in der Regel kurz medial hochgekocht, um alsbald von einem neuen Skandal abgelöst zu werden. Nur Strafgerichte gehören zu den Orten, an denen minutiös hergeleitet wird, wie es zu derart unberechenbaren Handlungen kommen konnte. Yasmina Reza protokolliert seit Jahren Prozesse, in denen die Widersprüche der menschlichen Existenz in all ihren Verästelungen zur Sprache kommen. Dabei urteilt sie nicht und interessiert sich auch nicht für das finale Urteil. Sie lässt sich ganz auf die Äußerungen der jeweiligen Seite ein, was bei der Lektüre zu einem ständigen Perspektivwechsel und damit einer rasanten Abfolge von Mitfühlen und Urteilen führt. Das macht ungemein klug deutlich, wie schnell alltägliche Situationen kippen können. Wie gefährdet und von Zufällen bestimmt das Leben ist, erzählt Reza auch in sehr persönlichen Skizzen, die wieder auf eine andere Art berühren und die kostbare Zerbrechlichkeit des Daseins erfahrbar machen. Ein wirklich besonderes Buch! (Stefanie Hetze) „Zu funktionieren ist wie Magie, wie eine schwarze Flamme, die auf der Haut brennt, ohne sie zu versengen“, heißt es irgendwo in der Mitte des Romans. Da wissen wir als Leser*in bereits, dass Philipp kurz vor seinem 18. Geburtstag steht und sich aufs Abitur vorbereitet. Wir wissen, dass er mit seinem Vater und dessen Freundin in einem Haus mit Garten, Espressomaschine und einer Reinigungskraft lebt, dass es in der Schule eigentlich ganz okay läuft und dass er einen richtig guten Freund hat, mit dem er zum Kiffen auf den Friedhof geht. Alles funktioniert soweit. Philipp funktioniert. Alles ganz normal.

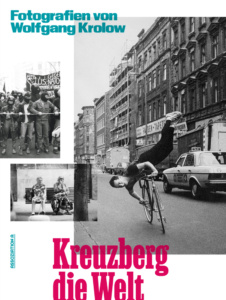

„Zu funktionieren ist wie Magie, wie eine schwarze Flamme, die auf der Haut brennt, ohne sie zu versengen“, heißt es irgendwo in der Mitte des Romans. Da wissen wir als Leser*in bereits, dass Philipp kurz vor seinem 18. Geburtstag steht und sich aufs Abitur vorbereitet. Wir wissen, dass er mit seinem Vater und dessen Freundin in einem Haus mit Garten, Espressomaschine und einer Reinigungskraft lebt, dass es in der Schule eigentlich ganz okay läuft und dass er einen richtig guten Freund hat, mit dem er zum Kiffen auf den Friedhof geht. Alles funktioniert soweit. Philipp funktioniert. Alles ganz normal. Die Werkschau des Fotografen Wolfgang Krolow „Kreuzberg die Welt“ lässt uns durch die Scheiben unserer Buchhandlung direkt in die revolutionäre, schwarz-weiße, wilde Vergangenheit unserer Nachbarschaft schauen. Frisch aus der süd-westdeutschen Provinz in Berlin, wird Krolow ab den 1970er Jahren Teil der Kreuzberger linkspolitischen Szene, die er nicht nur dokumentiert, sondern in Bildern mitbewegt. Die Perspektiven, die er wählt sind mitunter waghalsig, ungewohnt. Ungestört spielende Kinder direkt neben einem Polizeieinsatz, ein Punk im sonnigen Fenstergesims, hoch oben in einer Fassade, melancholisch zusammengesunken wie seine Frisur. Vielleicht ist das eines der wichtigsten Fundstücke in Krolows Bildern: Widerstand muss normal sein, findet immer mitten im Leben statt. Und mehr noch: Anarchie, Straßenkampf, Instandbesetzung ist mitunter etwas Zartes, sehr Poetisches – ein Demonstrant, inmitten von Pflastersteinen stehend, schaut selbstvergessen in das klaffende Loch einer Straße. Kleine, kontemplative Vignetten, die von den Geschichten hinter den Ereignissen berichten, aber immer hochpolitisch sind: Krolow interessiert sich für die migrantische Kultur Kreuzbergs zu einer Zeit, als es vielen Linken noch schwer fällt sich zu solidarisieren. Ein liebevoll-kämperfischer Blick auf das alte Kreuzberg, von dem das neue sich gerne wieder inspirieren lassen darf. (Kerstin Follenius)

Die Werkschau des Fotografen Wolfgang Krolow „Kreuzberg die Welt“ lässt uns durch die Scheiben unserer Buchhandlung direkt in die revolutionäre, schwarz-weiße, wilde Vergangenheit unserer Nachbarschaft schauen. Frisch aus der süd-westdeutschen Provinz in Berlin, wird Krolow ab den 1970er Jahren Teil der Kreuzberger linkspolitischen Szene, die er nicht nur dokumentiert, sondern in Bildern mitbewegt. Die Perspektiven, die er wählt sind mitunter waghalsig, ungewohnt. Ungestört spielende Kinder direkt neben einem Polizeieinsatz, ein Punk im sonnigen Fenstergesims, hoch oben in einer Fassade, melancholisch zusammengesunken wie seine Frisur. Vielleicht ist das eines der wichtigsten Fundstücke in Krolows Bildern: Widerstand muss normal sein, findet immer mitten im Leben statt. Und mehr noch: Anarchie, Straßenkampf, Instandbesetzung ist mitunter etwas Zartes, sehr Poetisches – ein Demonstrant, inmitten von Pflastersteinen stehend, schaut selbstvergessen in das klaffende Loch einer Straße. Kleine, kontemplative Vignetten, die von den Geschichten hinter den Ereignissen berichten, aber immer hochpolitisch sind: Krolow interessiert sich für die migrantische Kultur Kreuzbergs zu einer Zeit, als es vielen Linken noch schwer fällt sich zu solidarisieren. Ein liebevoll-kämperfischer Blick auf das alte Kreuzberg, von dem das neue sich gerne wieder inspirieren lassen darf. (Kerstin Follenius) Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft ist nicht nur der hinreißendste Titel dieser Saison. Es ist auch der nicht minder faszinierende Befreiungsschlag der beiden Teenager Maja und Merle, Töchter sogenannter Momfluencerinnen, deren Ruhm darin begründet liegt, jedes Detail ihrer Familie zu streamen. Im Versuch die eigene überöffentliche Geschichte wieder einzufangen, greifen die Mädchen zu radikalen Mitteln und sprengen zunächst die Festplattenbackups der Mütter in die Luft. Beobachtet werden sie dabei von Era, einer Schulkameradin Majas. Zurück bei Stift und Notizbuch wird sie zur Chronistin eines Zeitenwandels: Wälder brennen, Vögel sterben in rasantem Tempo aus. Was als Selbstermächtigungsgeste zweier digital ausgebeuteter Teenager beginnt, entwickelt sich zu einer Graswurzelbewegung und bald schon ziehen Banden von wütenden Mädchen durch die Straßen der unbelebbar gewordenen Städte und sprengen sich frei von den Objekten ihrer digitalen Unterdrückung. Die Zukunft, in die Fiona Sironic uns schickt, ist nicht allzu fern. Die fortschreitende Klimakrise liefert den Hintergrund dieser dystopischen Erzählung aus der die Autorin eine mitreißend utopische Kraft zieht und, fast nebenbei, eine wunderschön traurige Liebesgeschichte erzählt. Ein feministisches Feuerwerk – klug, wild und inspirierend! (Kerstin Follenius)

Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft ist nicht nur der hinreißendste Titel dieser Saison. Es ist auch der nicht minder faszinierende Befreiungsschlag der beiden Teenager Maja und Merle, Töchter sogenannter Momfluencerinnen, deren Ruhm darin begründet liegt, jedes Detail ihrer Familie zu streamen. Im Versuch die eigene überöffentliche Geschichte wieder einzufangen, greifen die Mädchen zu radikalen Mitteln und sprengen zunächst die Festplattenbackups der Mütter in die Luft. Beobachtet werden sie dabei von Era, einer Schulkameradin Majas. Zurück bei Stift und Notizbuch wird sie zur Chronistin eines Zeitenwandels: Wälder brennen, Vögel sterben in rasantem Tempo aus. Was als Selbstermächtigungsgeste zweier digital ausgebeuteter Teenager beginnt, entwickelt sich zu einer Graswurzelbewegung und bald schon ziehen Banden von wütenden Mädchen durch die Straßen der unbelebbar gewordenen Städte und sprengen sich frei von den Objekten ihrer digitalen Unterdrückung. Die Zukunft, in die Fiona Sironic uns schickt, ist nicht allzu fern. Die fortschreitende Klimakrise liefert den Hintergrund dieser dystopischen Erzählung aus der die Autorin eine mitreißend utopische Kraft zieht und, fast nebenbei, eine wunderschön traurige Liebesgeschichte erzählt. Ein feministisches Feuerwerk – klug, wild und inspirierend! (Kerstin Follenius) Der Vater ist eine Frohnatur, ein Geschichtenerzähler. Einer, der auf „alle Fragen eine Antwort weiß und wenn nicht, sich eine ausdenkt“. Er ist ein Arbeiter mit schwarzen Händen, die nur im Urlaub sauber werden. Und er ist Alkoholiker. Wie sein Vater. Wie viele Männer in der Familie.

Der Vater ist eine Frohnatur, ein Geschichtenerzähler. Einer, der auf „alle Fragen eine Antwort weiß und wenn nicht, sich eine ausdenkt“. Er ist ein Arbeiter mit schwarzen Händen, die nur im Urlaub sauber werden. Und er ist Alkoholiker. Wie sein Vater. Wie viele Männer in der Familie.